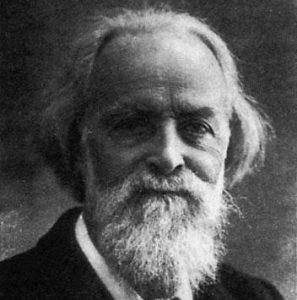

Théophile Alexandre Steinlen ist der Enkel von Christian Gottlieb Steinlen (1779.1847), einem Maler und Zeichner deutscher Herkunft. Er ist in Lausanne in der Schweiz geboren und wird 1901 französisch naturalisiert.

Er studiert zwei Jahre lang Theologie an der Universität von Lausanne, gibt aber 1879 den Plan, Pastor zu werden, auf, um eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen. Er macht eine Ausbildung für industrielles Dekorationszeichnen in Mühlhausen. Als Angestellter in einer Gewebefabrik zeichnet er die Motive für Stoffe. Er versucht sich in Gravur, Lithographie und Malerei. 1881 verlässt er das Elsass mit Emilie Mey, di er später heiratet. Er lässt sich in Paris nieder und beginnt als Stoffzeichner.

Ein fruchtbarer Künstler

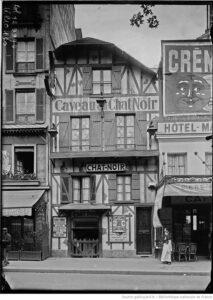

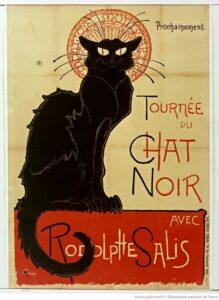

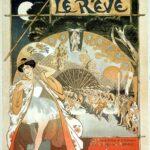

Ab 1883 wohnt Steinlen auf dem Hügel von Montmartre und verkehrt dort mit der Bohème und der goldenen Jugend. Unter Führung des Malers Adolphe Willette entdeckt er Montmartre und seine Kabaretts. Er besucht das Kabarett Chat Noir (Schwarze Katze), das kurz zuvor von Rodolphe Salis eröffnet worden war, wo er mit verschiedenen Künstlern wie Villiers de l’Isle-Adam oder Alphonse Allais sympathisiert. Er malt das Plakat des Kabaretts und stellt zunächst im Salon der Unabhängigen aus, danach ab 1893 im Salon der Humanisten. Als Salis 1882 die Gazette du Chat Noir (Zeitschrift der Schwarzen Katze) gründet, macht Steinlen 1883 eine erste Zeichnung darin, gefolgt von 72 weiteren Ausgaben. Im Jahre 1885 eröffnet der Chansonnier Aristide Bruant seinerseits sein Kabarett „Le Mirliton“ (die Flöte) und gründet eine Zeitschrift, zu der Steinlen viel beiträgt, indem er

über 120 Lieder von Bruant illustriert. Er stellt das Leben der Bevölkerung von Montmartre dar, die Arbeiter, die Nählehrmädchen und die kleinen Leute, die er in den Straßen von Paris beobachtet.

Von 1883 bis 1920 schafft er Hunderte von Zeichnungen, die in verschiedenen damaligen Zeitschriften veröffentlicht werden, einige unter einem Pseudonym wegen ihres politischen Inhalts.

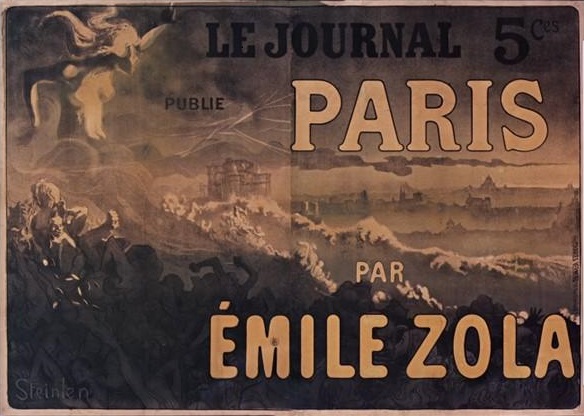

Er illustriert auch literarische Werke und arbeitet bei satirischen Zeitschriften mit wie L’Assiette au Beurre (der Butterteller), Le Rire et les Humoristes (das Lachen und die Humoristen), die er 1911 mit Jean-Louis Forain gründet. Er wird der Freund von Toulouse Lautrec.

Ein anarchistischer Künstler

Steinlen begegnet ehemaligen „Kommunarden“ (Anhänger der Kommune von Paris), die dank des Amnestiegesetzes von 1880 aus dem Exil zurückgekehrt sind. Er sympathisiert mit den Sozialisten und Anarchisten und ist einer der Künstler, die am meisten empfänglich sind für die soziale Bewegung am Ende des Jahrhunderts.

1890 illustriert er das Buch Prison fin de siècle (Gefängnis am Ende des Jahrhunderts), das von zwei Kommunarden aus dem Pariser Gefängnis Sainte-Pelagie verfasst worden war. Ab 1893 liefert er zahlreiche Zeichnungen für den Chambard socialiste, zuweilen unter dem Pseudonym Petit Pierre (kleiner Peter). Seine Bekanntheit wird dank der Presse größer. Seine erste Ausstellung findet 1894 statt.

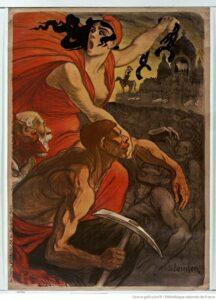

Im Kontakt mit dem anarchistischen Milieu zeigt er die Armut und das Elend, die Härte der Arbeiterwelt und die Lebensbedingungen der Straßenmädchen auf. „ Alles kommt vom Volk, alles geht aus dem Volk hervor, und wir sind nur sein Sprachrohr“ schreibt er. Er liefert Zeichnungen, die die Ausbeutung der Arbeitermassen anklagen, er attackiert die Kirche, das Kapital, die Armee und verteidigt eine soziale Republik, die er mit den Zügen einer jungen, befreienden und emanzipierenden Frau darstellt.

Im Juli 1894 ist er in Folge der Abstimmung über die Pressegesetze von Verhaftung bedroht wie Octave Mirbeau und fährt nach München, wo er im Simplicissimus, einer sozialistischen deutschen Wochenzeitung, veröffentlicht, und begibt sich danach nach Norwegen.

In der Zwischenzeit findet in Paris der „Prozess der Dreißig“ statt, der auf der Anklagebank fünfundzwanzig anarchistische Angeklagte vereint, darunter Paul Reclus und Félix Fénéon, die wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung angeklagt sind. Nach der Freilassung der Anführer der anarchistischen Bewegung kehrt Steinlen Ende 1894 nach Frankreich zurück.

1895 beantragt er seine Naturalisierung und heiratet seine Lebensgefährtin im Rathaus des 18. Bezirkes von Paris. Er liefert weiterhin seine Zeichnungen mit verschiedenen Titeln an Gil Blas, Mirliton, aber auch an La Petite République und L’Almanach socialiste. Er wird angefragt, um Konferenzankündigungen zu illustrieren oder Lieder wie 1895 die Internationale von Eugéne Pottier. Im gleichen Jahr schafft er das Titelblatt der Soliloques du Pauvre (Selbstgespräche des Armen) von Jehan Rictus. Ab 1897 ist er der wichtigste Illustrator von La Feuille (das Blatt) von Zo Axa (17 Nummern von 25).

1897 engagiert er sich in der Dreyfus-Affäre, indem er die Lügen der Armee und die Machenschaften des Generalstabs anklagt. 1902 gehört er zu den Illustratoren der Temps Nouveaux (Neue Zeiten), wie Maximilien Luce, Félix Vallotton, Paul Signac und Camille Pissaro. Er arbeitet dort mit bis 1914, danach bis 1920. Von 1901-1912 zeichnet er im L’Assiette au Beurre, wo er die Ungerechtigkeit und das soziale Elend anklagt und seinen Antiklerikalismus und seinen Freigeist betont. Er illustriert Werke und Broschüren, die der anarchistischen Bewegung nahestehen, wie L’Etat, son rôle historique (Der Staat, seine historische Rolle) von Pierre Kropotkine und Evolution et Révolution (Evolution und Revolution) von Elisée Reclus.

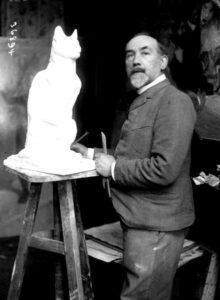

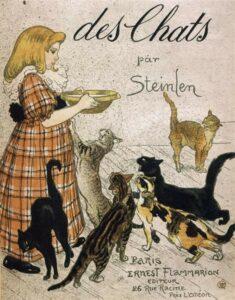

Er stellt auch Gravierungen her, wie in seinen Lithographien, über das Unglück von Serbien und Belgien 1914-1918. Er verdankt seine Berühmtheit seinem Talent für Plakate: die Figur der Katze in der Serie der Plakate Tournée du Chat Noir oder im Bereich der Skulptur (Angorakatze – sitzend) übt auf ihn eine wirkliche Faszination aus.

Ein engagierter Künstler

1902 kämpft er für die Gründung der Gewerkschaft der Maler und Zeichner. Er hält die Rede zum Anschluss an den Allgemeinen Gewerkschaftsbund im Juli 1905. Im Jahre 1904 schließt er sich auch der Gesellschaft der Zeichner und Humoristen an und wird 1911 einer ihrer Ehrenpräsidenten. 1905 schließt er sich wie Zola, Charles Adler, Sévérine oder Octave Mirbeau der Gesellschaft der Freunde des russischen Volkes und der annektierten Völker an, deren Präsident Anatole France ist.

1907 gehört er einem Komitee an, das ein Denkmal zu Ehren von Louise Michel errichten soll. Er unterzeichnet verschiedene Petitionen gegen das Todesurteil für den Schuster Liaboeuf 1910 (für Schläge gegen einen Vollzugsbeamten in Ausübung seines Amtes, Schläge, die zum Tod geführt haben) oder die von japanischen Revolutionären 1911.

Während des Ersten Weltkriegs durchquert Steinlen die Kampforte und bemüht sich mit dem Blick eines humanistischen Pazifisten, die Soldaten und die an der Front Verletzten darzustellen, aber auch das Leben hinter den arbeitenden Massen. Er nimmt teil an Wohltätigkeitskampagnen und schlägt die Idee vor, eine republikanische und revolutionäre, patriotische und sieghafte Marianne zu schaffen. Nach dem Krieg, außer persönlichen Ausstellungen wie die von 1920, arbeitet er mit bei der Humanité, Clarté wie den Temps nouveaux. Er schafft zahlreiche Gemälde und illustriert Werke und Broschüren. Er porträtiert zeitgenössische Künstler, deren Freund er ist, wie Anatole France oder Maxime Gorki.

Nach seinem Tod 1923 wird seine Asche im Pariser Friedhof Saint-Vincent beigesetzt. Seine Trauerfeier vereint zahlreiche Unbekannte, die für sein Werk empfänglich sind.