Das Haus der Guise, Herzöge von Lothringen, bekämpfte die Reformation

Bis zum 16. Jahrhundert war Lothringen zwischen Frankreich, Burgund und dem Deutschen Reich zerrissen. Erst 1532 erkannte Karl V. das Herzogtum Lothringen als „freien und nicht einverleibbaren Staat“ an.

1552 eroberte Heinrich II. die drei Bistümer Metz, Toul und Verdun.

Ein protestantischer Bildhauer: Ligier-Richier

Um 1543 las der Schulmeister Jacques Chobard in Saint-Mihiel die Bibel und kommentiert sie. Er wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Der Bildhauer Ligier Richier und Einwohner von Saint-Mihiel schickten eine Bittschrift an den Herzog von Guise, um „in christlicher Freiheit“ leben zu können. Die Bitte wurde abgelehnt und sie mussten nach Metz flüchten, das wie Toul und Verdun unter französischer Herrschaft stand.

In Jametz, einer Festung zwischen Sedan und Montmédy, wurde ein reformierter Gottesdienst abgehalten, zu dem die Protestanten aus Metz kamen, um ihre Kinder taufen zu lassen. Als die Festung 1589 von den Truppen der katholischen Liga belagert wurde, musste die Garnison kapitulieren. Die Ruinen des Schlosses sind noch an der „Route de Verdun“ sichtbar.

Metz, Bischofsstadt

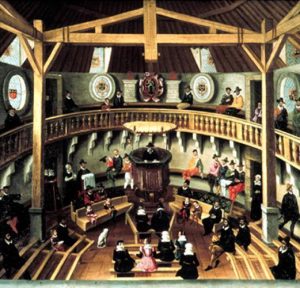

Die Stadt öffnete sich ab 1523-1525 den Ideen der Reformation. Jean Leclerc, der diese propagierte, wurde dort am 29. Juli 1525 bei lebendigem Leib verbrannt. Guillaume Farel und Pierre Toussain kamen, um die Bewegung zu unterstützen. Der Augustinermönch Jean Chatelain, der eine evangelische Fastenzeit predigte, wurde in Vic-sur-Seille, dem Sitz des Bischofs, verbrannt. Jean Le Fèvre, der in Meaux wegen Bilderstürmerei mit glühendem Eisen gebrandmarkt wurde, wurde ebenfalls gefoltert und starb in den Flammen, während er Psalmen rezitierte. 1542 kehrte Farel nach Metz zurück, um die Gemeinde nach reformiertem Muster zu organisieren. Nach einem Angriff auf eine Gemeindeversammlung in Gorze, in der er die Kommunion spendete, musste er fliehen. Die Protestanten kamen erst zur Ruhe, als Frankreich 1552 wieder die Kontrolle über die Stadt erlangte. Der protestantische Gottesdienst wurde 1561 erlaubt und Heinrich von Navarra gewährte der reformierten Kirche eine offizielle Existenz.

Diese entwickelte sich um die entstehenden Gotteshäuser herum und es wurden etwa 20 Schulen gegründet.

Es wird davon ausgegangen, dass sich um 1620 die Hälfte der Stadt der Reformation angeschlossen hatte.

1648 wurde Metz durch den Westfälischen Friedensvertrag endgültig an Frankreich angeschlossen und der Druck auf die Protestanten verstärkte sich wieder.

Bei der Revokation gewährte Ludwig XIV. den Einwohnern von Metz zehn Monate Zeit, um zu konvertieren.

Die Dragonaden wurden erst im August 1686 eingesetzt. Die Reformierten schworen ab oder gingen ins Exil. Die Deportation im Jahr 1687 beendete den Widerstand der letzten Anführer.

Im 18. Jahrhundert wurden die „Neubekehrten“ schikaniert, aber da man die protestantischen Handwerker brauchte, gabt es immer wieder Phasen der Ruhe.

Im Jahr 1760 wurde der Gottesdienst in Courcelles-Chaussy wieder aufgenommen.

In Metz versammelte sich um 1770 eine protestantische Gemeinde im Verborgenen. Im Jahr 1803 zählte man dort noch 800 Mitglieder, einen Schweizer Pastor und ein Oratorium.

Im ehemaligen Département Meurthe verteilten sich etwa 1500 Reformierte auf Nancy, Sarre-Union und Saarburg.

In den Vogesen (Vosges) gab es zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur etwa 100 Reformierte.

Internetseite, die alle evangelischen Kirchen der jeweiligen Gegend auflistet