Das Königreich von Dänemark und Norwegen

Norwegen ist Dänemark seit 1450 bis zum Vertrag von Wien 1814 unterworfen.

Im Jahre 1536 nimmt das Königreich das Luthertum an.

Im 18. Jahrhundert ist es eine der großen Seemächte in der Welt. Außer dem Handel über die Ostsee durchzieht die dänische Flotte die südlichen Meere, baut Kolonien in Ghana, in den Antillen und in Indien. So macht das Königreich, das neutral bleibt, gute Geschäfte im Handel mit den Kolonien.

Der Zufluchtsort am Ende des 17. Jahrhunderts

Trotz der Feindseligkeit der lutherischen Bischöfe, die die Reformierten für gefährlicher hielten als die Katholiken – da die reformierten Kirchen sich nicht auf die apostolische Nachfolge berufen können und auf die Autorität, die ihnen innewohnt – kommen Hunderte von französischen Flüchtlingen nach Dänemark und lassen sich dort nieder. Sie sind von König Christians V. (1646-1695) Politik angezogen, der zwischen Januar und April 1685, also kurz vor der Aufhebung des Ediktes von Nantes, Steuerprivilegien verspricht. Außerdem ist seine Ehefrau, Königin Charlotte-Amélie (1650-1714), die zur fürstlichen Familie Hessen-Kassel gehört, reformierten Glaubens.

Sie lässt in Kopenhagen eine protestantische Kirche bauen, die 1689 eingeweiht wird und zunächst für ihr Haus bestimmt ist. Die Königin öffnet sie auch für die französischen Flüchtlinge. Sie organisiert zwei reformierte Konsistorien, das deutsche und das französische, lässt zwei Pfarrhäuser bauen und legt die Regeln für das Gemeindeleben fest. Die Kirche wird nach dem Brand von 1728 wieder aufgebaut. Noch heute funktioniert die reformierte Kirche von Kopenhagen nach den Wünschen der Königin.

Es gibt wenige Studien, die sich mit dem Zufluchtsort Dänemark befassen. Aber die Heirats-und Taufregister enthalten wertvolle Hinweise: die Herkunftsregionen der Flüchtlinge und ihre Berufe.

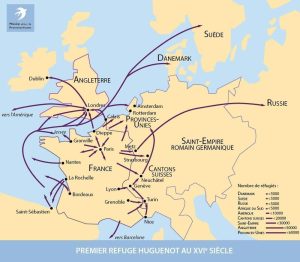

Um in Dänemark anzukommen, benutzen die Flüchtlinge entweder den Seeweg – und das ist der Weg, den mehrheitlich diejenigen einschlagen, die aus der Guyenne kommen, aus dem Poitou, der Charente, der Normandie usw. – oder sie kommen über den Landweg, erreichen die Schweiz und von dort aus die deutschen Fürstentümer. Welches auch der gewählte Weg sein mag, so stellt man fest, dass Dänemark selten ein erster Zielort ist. Die Flüchtlinge halten sich oft in einem anderen Land auf, bevor sie sich in Kopenhagen niederlassen, da wo sich der Hof befindet.

Was ihre Berufe angeht, außer den Offizieren, die in die dänische Armee oder Marine eintreten, so sind es vor allem die Berufe im Luxusgewerbe, in der Mode oder in der Gastronomie, die Erfolg haben. Und der Beruf, der am meisten vertreten ist, ist der des Perückenmachers: man hat 25 Namen von Perückenmachern gefunden!

Die ökonomische Auswanderung der Hugenotten im 18. Jahrhundert

Wie in anderen Ländern von Nordeuropa vollzieht sich die Ansiedelung der Hugenotten im Königreich unter guten Empfangsbedingungen. Ihr Wohlstand ist reell. Das veranlasst die Nachfahren der Hugenotten, die sich schon in der Schweiz und in der Niederlanden niedergelassen hatten, sich den schon anwesenden Hugenotten anzuschließen. Sie nehmen am wirtschaftlichen Aufschwung des Landes teil.

Die gute Eingliederung der Einwanderer hat sich immer weiter verstärkt und hat bis heute noch wichtige Bande zwischen Frankreich und Dänemark geschaffen.

Man kann die Gegend von Fredericia (Jutland) anführen, die ab der Jahre 1720 ein neuer Ort ist, an dem sich Hugenotten in Dänemark niederlassen: es sind Bauern, die neue Methoden im Anbau (Fruchtwechsel) und in der Viehzucht mitbringen, sowie neue Landbestellungen (Tabak, Rüben, Kartoffel, Flachs, Raps, Artischocken…). Die protestantische Kirche von Fredericia wird 1735 gebaut. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird der Gottesdienst auf Französisch gehalten, danach auf Dänisch.

Nach Gabrielle Cadier