Die politische Situation im Jahre 1589

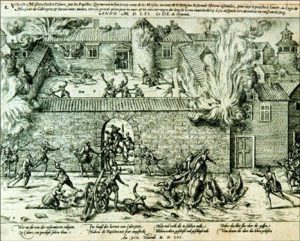

Am 2. August 1589, mit 36 Jahren, wird Heinrich III. ermordet – er hat keine Nachkommen. Das Königreich Frankreich ist seit 1585 durch den achten Religionskrieg zerrissen. Bevor er stirbt, erkennt Heinrich III. seinen Schwager und Vetter Heinrich III. von Navarra als seinen legitimen Nachfolger an; aber die Mehrheit der französischen Katholiken und die katholische Liga versucht, sich der Thronbesteigung von Heinrich von Navarra zu widersetzen, weil er protestantisch ist.

Paris ist in den Händen der Liga, während Heinrich IV. die Provinzen von Südfrankreich innehat; er erhält die Unterstützung der Königin Elisabeth von England und der protestantischen Fürsten von Dänemark und Deutschland. Bevor er Paris erobert, muss Heinrich IV. sich der Normandie versichern, denn von dort erreichen ihn aus England die Waffen und das nötige Geld, um den Sold seiner Soldaten zu bezahlen.

Die Schlacht von Arques (21. September 1589)

Demnach scheint die Kontrolle über die Stadt Dieppe für Heinrich IV. wesentlich, um leichter mit seinen englischen Alliierten in Verbindung zu treten.

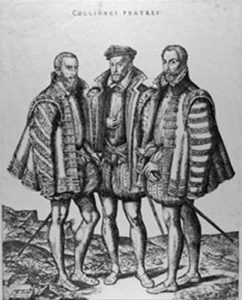

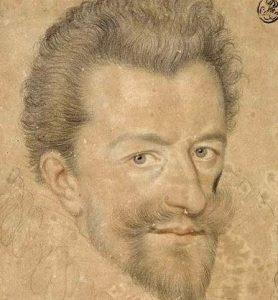

Heinrich IV. wird von der Armee des Herzogs Charles de Mayenne, dem letzten der drei Guise-Brüder und Generalleutnant der Liga verfolgt und errichtet ein befestigtes Lager auf der Burg von Arques bei Dieppe, die auf einem engen Vorgebirge, umgeben von tiefen Gräben, erbaut worden war.

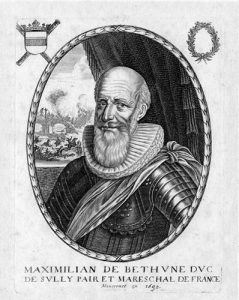

Trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit versuchen die Truppen des Herzogs von Mayenne zwei Wochen lang vergeblich, den Platz einzunehmen, um den Bearner „gut gefesselt“ nach Paris zurückzubringen. Endlich kommen die englischen Alliierten an: Maximilien de Béthune, der künftige Herzog von Sully, zeichnet sich während der Schlacht von Arques am 21. September 1589 durch seinen Heldenmut aus. Der Herzog von Mayenne wird in die Flucht geschlagen und muss sich ungeordnet zurückziehen. Aber dieser ein wenig unverhoffte Sieg setzt dem Krieg kein Ende.

Die Schlacht von Ivry-sur-l’Eure (14. März 1590)

Ende Februar 1590 umzingelt Heinrich IV. Dreux. Die Stadt unterstützt die Liga und widersteht der Belagerung trotz der durch die angreifende Artillerie hervorgerufenen Schäden. Mehrere Bewohner von Dreux, die dem neuen König Treue schwören, wie Jean Métezeau, der ehemalige Berater von Heinrich III. und künftige Berater von Heinrich IV., werden von der Liga verhaftet oder aus der Stadt verbannt.

Aber vierzehn Tage später kommt eine bedeutende Armee der Liga unter Führung des Herzogs von Mayenne der Stadt zu Hilfe. Um nicht gegen die Festung von Dreux in die Zange genommen zu werden, gibt Heinrich IV. die Belagerung auf und lockt die Armee der Liga in die Nähe des Dorfes Ivry-sur-l’Eure.

Am frühen Morgen des 14. März 1590 stoßen die beiden Armeen aufeinander. Der Chronik nach hätte Heinrich IV. seinen Truppen vor der Schlacht folgende Rede gehalten: „ Meine Kameraden, Gott ist für uns! Hier sind seine und unsere Feinde! Hier ist euer König (…) Wenn ihr eure Standarten, Kornette oder Wimpel verliert, so verliert doch meinen Helmbusch nicht aus den Augen, ihr werdet ihn immer auf dem Weg der Ehre und des Sieges finden..“ nach dieser Schlacht wird der weiße Helmbusch, der den Helm von Heinrich IV. ziert, berühmt.

Trotz der Verstärkung durch deutsche Söldner und spanische Reiter werden die Truppen der Liga besiegt. Die Soldaten des Königs nehmen zahlreiche Trophäen an sich, darunter fünf Kanonen und alle feindlichen Fahnen. Die Anführer der Liga werden verfolgt: der Herzog von Mayenne flieht bis nach Nantes, andere nach Chartres.

Ein unaufhörlicher Krieg

Trotz dieses Sieges geht der Krieg weiter. Heinrich IV, schickt eine Armee in die Champagne und die Picardie, um seine eigenen Kampfhandlungen zu decken und den Weg für Hilfstruppen aus Holland und Deutschland offen zu halten.

Im Februar 1591 belagert er die Stadt Chartres, die sich im April ergibt.

Im November 1591 belagert er mit einer Armee von 40 000 Mann die Stadt Rouen, die von dem Sohn des Herzogs von Mayenne verteidigt wird. Die spanischen Truppen des Herzogs von Parma, Alexandre Farnèse, kommen Rouen zu Hilfe und treffen im Februar 1592 bei Aumale auf die königlichen Soldaten: Heinrich IV. wird dort verwundet und muss schließlich einige Wochen später die Belagerung von Rouen aufgeben.

Im Juni 1593 belagert Heinrich IV. erneut Dreux, und es gelingt ihm, es im folgenden Monat zu erobern.

Der Weg zur Krönung

Aber im Januar 1593 beruft der Herzog von Mayenne im Louvre die Generalstaaten der Liga. Die Abgeordneten bestätigen, dass das Grundgesetz des Königreiches nicht das salische Gesetz ist, sondern das Prinzip der Katholizität: sie wollen eine katholischen Herrscher auf den Thron setzen.

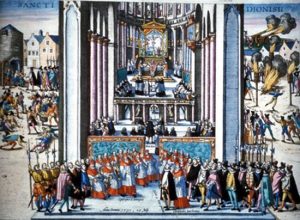

Heinrich IV. versteht also, dass er niemals angenommen wird, wenn er protestantisch bleibt. Kaum vierzehn Tage nach seiner Abfahrt von Dreux am 25. Juni 1593, schwört er in der Basilika Saint-Denis dem Protestantismus ab und bekehrt sich zum Katholizismus. So wird Heinrich IV. am 27. Februar 1594 in Chartres zum König von Frankreich und Navarra geweiht, da die Stadt Reims noch in den Händen der Liga ist. Und am 22. März 1594 öffnet Paris ihm seine Tore, und die Hauptanführer der Liga unterwerfen sich seiner Herrschaft. Am 7. Dezember 1595 erkennt eine Bulle des Papstes Heinrich IV. die Gesetzmäßigkeit der königlichen Erbfolge an.

Die letzte Aussöhnung mit der Liga: der Herzog von Mercoeur

Nachdem das religiöse Hindernis beseitigt ist, geht die Aussöhnung mit dem König schnell voran. Heinrich IV. liefert dennoch noch einige Kämpfe: der Sieg von Fontaine Francaise (5. Juni 1595) unterwirft Burgund. Im Januar 1596 erkennen der Herzog von Mayenne und der Herzog von Joyeuse die Gesetzmäßigkeit von Heinrich IV. an.

Nur die bretonischen Liga-Anführer bleiben weiterhin bei ihrer Ablehnung hinter Philippe-Emmanuel von Lothringen, dem Herzog von Mercoeur (1558-1602), dem Gouverneur der Bretagne seit 1582 und einer der Hauptpersonen der letzten Phase der Religionskriege. Er ist der Bruder von Louise von Lothringen, der Gattin von Heinrich III; er ist ebenfalls ein Vetter der Guise. Die Ermordung des Herzogs von Guise und seines Bruders, des Kardinals von Lothringen im Dezember 1588 auf Befehl von Heinrich III. hatte Mercoeur dazu geführt, sich auf die Seite der Liga zu stellen und die Bretagne ab 1589 in den Bürgerkrieg zu stürzen: Mercoeur hatte so mit Heinrich III. gebrochen, obwohl er dem König all seine Ämter und Würden verdankte, und er unterstützte die Ansprüche, die seine Frau, Marie von Luxemburg auf das Herzogtum der Bretagne erhebt.

Nach der Bekehrung von Heinrich IV. zum Katholizismus findet sich Mercoeur mehr und mehr isoliert: schließlich unterwirft er sich durch einen in Angers am 20. März 1598 unterzeichneten Vertrag: er verzichtet auf die Herrschaft über die Bretagne im Tausch mit über vier Millionen Pfund und der Heirat seiner Tochter mit César von Bourbon, dem Herzog von Vendôme, einem unehelichen Sohn von Heinrich IV., der seinerseits Gouverneur der Bretagne wird.

Die Religionskriege enden in Wirklichkeit erst am 13. April 1598, als Heinrich IV. das Edikt von Nantes unterzeichnet, das den religiösen Frieden wiederherstellt, indem es den Protestanten die Gewissensfreiheit gewährt und die öffentliche Ausübung ihrer Religion. Parallel dazu unterzeichnet Heinrich IV. mit dem König von Spanien den Frieden von Vervins am 2. Mai 1598.

Ein ruiniertes, aber befriedetes Frankreich

Im Jahre 1598 ist Frankreich durch dreißig Jahre Krieg stark verarmt. Der Krieg hat einige Regionen entvölkert und Felder, die früher bestellt wurden, liegen brach. Die Städte haben die Folgen der Unruhen ertragen müssen_ Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Rohstoffen und dem Vertrieb der hergestellten Waren, Arbeitslosigkeit, Ruinen der Handelshäuser – und befinden sich in einer Krise. Die Behörden müssen Brücken und zerstörte Poststellen wieder aufbauen und die Hauptverkehrswege wieder herstellen. Landwirtschaftliche Erneuerungen wie der Anbau von Hopfen oder Maulbeerbäumen werden gefördert: „Viehzucht und Ackerbau sind die beiden Brustwarzen von Frankreich „ nach dem Spruch des Oberaufsehers der Finanzen, dem Herzog von Sully.

Heinrich IV. zieht einen großen Profit aus dem Sieg. Die Kunst der Medaille verewigt das Bild eines gallischen Herkules imperator, lorbeerbekränzt und gepanzert. Gedichte verbreiten die Neuigkeit des Sieges und die Idee eines „ christlichen Fürsten“ mit humanistischer Gesinnung.