Ausbildung

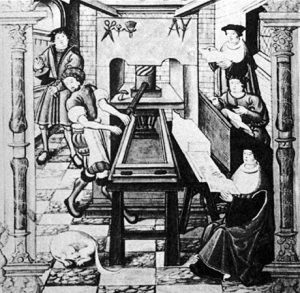

Claude Garamont arbeitet in Paris als Schriftsetzer, Schleifer und Gießer von Schriftzeichen. Um 1530 ist er Lehrling von Antoine Augereau, einem jungen Schriftsetzer in der Straße St. Jacques, der einer der ersten sein wird, der diese Aktivität von der Druckerei unabhängig machte, denn bis dahin gravierten und gossen die Buchdrucker selbst ihre Schriftzeichen. Er beendet seine Lehre 1534.

Um 1530 bestellt Robert Estienne, ein berühmter Pariser Herausgeber und Buchdrucker, bei Claude Garamont ein römisches Schriftzeichen, das zum ersten Mal 1530 in den Paraphrasis in Elegantiarum Libros Leurentii Valloe von Erasmus verwendet wird. Nach Meinung von Spezialisten hat sich Garamont von den Erfindungen von Alde Manuce und seinen Lehrern Simon de Clines und Antoine Augereau beeinflussen lassen.

1535-1536 wird Antoine Augereau wegen Häresie hingerichtet. Garamont wird danach und bis 1540 als Gießer im „Atelier du Soleil d’or“ (Atelier zur goldenen Sonne), einer der größten Pariser Druckereien, eingestellt. Garamont hat seine Lehre wohl bei Simon de Colines vollendet. Simon de Colines war der Schwiegervater von Robert Estienne, der einen Teil der Aktivitäten von Augereau übernommen haben soll, denn er war ein Pionier in der Einführung der römischen und kursiven Schriftzeichen in Paris. In dem Atelier du Soleil d’or macht Garamont auch die Bekanntschaft von Jean de Gagny, einem Theologen, Domherr der Sainte Chapelle, Liebhaber von seltenen Büchern und persönlicher Seelsorger von Franz I. Er nimmt den jungen Graveur unter seinen Schutz und lässt ihn an den Plänen einer griechischen und römischen Edition teilhaben.

Die „Griechen des Königs“

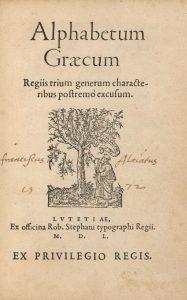

Im Jahre 1539 erhält Garamont den Auftrag, die Druckerei von Conrad Néobar einzurichten, der kurz zuvor zum „Buchdrucker des Königs für das Griechische“ ernannt worden war.

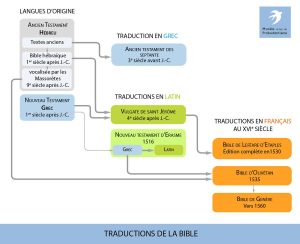

1540 erhält Garamont den königlichen Auftrag, Pfrieme für die Schriftzeichen eines griechischen Alphabets herzustellen, deren Gravur ihn etwa zehn Jahre lang beschäftigt. Garamont graviert also für Robert Estienne (Buchdrucker von Franz I. für das Griechische) drei Hauptzüge von Schriftzeichen, die für die Ausgabe von Werken von Xenophon ab 1543 verwendet werden.

Um diese Schriftzeichen auszuführen, die später „Griechen des Königs“ genannt werden, arbeitet Garamont unter der Aufsicht von Meister Auge Vergéze (Angelos Vergikios), einem kretischen Schriftsteller. Diese Schriftzeichen beinhalten eine große Zahl von Hauchzeichen, Akzenten und Ligaturen, die sie ästhetisch erscheinen lassen, die aber schwer zu setzen sind. Diese Schriftzeichen werden von den „ Druckern des Königs für das Griechische“ verwendet, angefangen bei Robert Estienne, der die Pfrieme und Matrizen in seine Druckerei nach Genf mitnimmt.

Herausgeber, Schriftsetzer und Buchdrucker

In den Jahren 1541-1543 lassen sich Garamont und sein Schwager Pierre Gaultier als Buchdrucker im Palast Nesle nieder, wo Franz I. den Plan hat, eine „schöne große Schule zu bauen, die königliche Schule der drei Sprachen genannt werden soll“und mit einer königlichen Bibliothek von griechischen, lateinischen und hebräischen Manuskripten ausgestattet, die der humanistischen Lehre gewidmet sind. Sie werden damit beauftragt, eine zu der zukünftigen Schule gehörige Druckerei zu schaffen, aber das Projekt wird von dem Herrscher aufgegeben.

Nachdem das Projekt der königlichen Schule aufgegeben worden war, lassen sich Garamont und sein Schwager im Quartier latin, dem Pariser Universitätsviertel, nieder. Er versucht sich dort in Gemeinschaft mit Jean Barbé und seinem Schwager Pierre Gaultier und dank der finanziellen Hilfe von Jacques de Gagny als Buchdrucker, aber nach zwei Jahren schlägt der Versuch fehl. Er veröffentlicht etwa zwölf Werke, die meisten in sehr kleinem Format, und Neudrucke von religiösen Texten auf Latein: die Evangelien, patristische Verträge, Werke von modernen Theologen und christliche, antike oder moderne Gedichte.

Ab 1550 schneidet Claude Garamont seine Pfrieme der römischen und vor allem kursiven Buchstaben erneut, die letzteren nach den Schriftzeichen von Simon de Colines. Jean de Gaigny, der Kanzler der Sorbonne, rät ihm dazu, eine neue Kursivschrift zu schaffen, die aber nicht viel Erfolg hat.

Claude Garamont, ein reformierter Protestant

Garamont war zweifelsohne der Reformation zugetan, wenn man seine Verbindungen zu verschiedenen protestantischen Buchhändlern und Verlegern betrachtet. Im Gegensatz zu den Gebräuchen der damaligen Zeit beruft sich sein Testament weder auf die Jungfrau Maria noch auf einen Heiligen. Er wünscht eine einfache Beisetzung in Gegenwart eines einfachen Geistlichen und bestellt weder Gebete noch Messen nach seinem Tod. Sein Testamentsvollstrecker, André Wechsel, erklärt seinerseits kurz nach Garamont öffentlich seinen protestantischen Glauben. Nach seinem Tod im Dezember 1561 kaufen Guillaume Le Bé und André Wechsel einen Teil seines Materials.

Nachkommenschaft der römischen Schriftzeichen

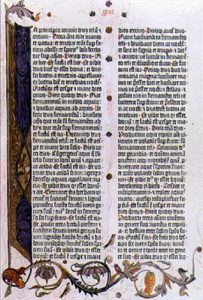

Garamont verdankt seinen Ruhm seinen römischen Schriftzeichen, deren Qualität zu seiner Zeit in ganz Europa anerkannt war, und die schnell die damals verwendeten gotischen Schriftzeichen ersetzen. Im Jahre 1600 gehört Claude Garamont neben Robert Estienne und Christophe Plantin zu den „berühmten Männern seit 1500“, die von dem Buchdrucker Jean Le Clerc in einer weit verbreiteten Druckfahne ausgewählt worden waren, die „ihr Andenken in der Welt verewigt haben, da sie die ausgezeichnete Kunst des Buchdrucks zur Perfektion gebracht haben“. Wenn er die römischen Schriftzeichen auch nicht erfunden hat, so hat Garamont sie doch auf ein hohes Niveau der Perfektion gebracht. Mit den kursiven Schriftzeichen von Aldo Manuce werden sie die bevorzugte Unterlage für die Welle der Neuauflagen von lateinischen Autoren während der Renaissance.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts listet die Gießerei Le Bé in ihrem Katalog die besten Schriftgüsse von Garamont auf, was das Andenken an Garamont weiterleben lässt. Wenn auch die Mehrzahl der Matrizen und Pfriemen in der Folge von Christophe Plantin d’Anvers und Jacques Sabon, einem Gießer aus Frankfurt am Main, erworben wurden, so gewinnt unter Ludwig XII. die königliche Druckerei die Schriftgüsse von Garamont zurück, die die Gießerei Le Bé besaß. Sie werden seit 1641 im Kabinett der Pfriemen der königlichen Druckerei aufbewahrt.

In der Folge werden die Schriftzeichen Garamond in Vergessenheit geraten, bevor sie durch die Vermittlung der nationalen Druckerei wiederentdeckt und zu Ehren gebracht werden. 1946 werden sie den historischen Monumenten zugerechnet.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts triumphiert der neoklassische Stil der Didots und die Schriftzeichen von Claude Garamont werden aufgegeben. Aber um 1850 lässt sich Louis Perrin, ein Buchdrucker aus Lyon, von den Schriftzeichen von Garamont inspirieren, indem er Zeichen setzt, die diejenigen aus der Renaissance nachahmen. Die zwei Jahrhunderte zuvor geschaffenen typographischen Zeichen werden in ihrer alten Form rehabilitiert. Die nationale Druckerei verbreitet die antiken Schriftzeichen und innerhalb einiger Jahre breitet sich die Mode des „Garamond“ in Frankreich aus, aber auch in Deutschland, in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten.

Der „Garamond“ bleibt heutzutage das schlechthin klassische französische Schriftzeichen (man schreibt im Allgemeinen den Namen des Gießers mit „t“ und mit „d“ den Stil der Zeichen, die er geschaffen hat). Von der Bibliothek der Pléiade bis zu den Bänden von Harry Potter, in der Presse oder in der Werbung sieht man ihn auf allen Unterlagen. Und doch vereinigt die Gattungsbezeichnung ein reiches Verzeichnis von Buchstaben in beachtlich vielen verschiedenen Formen: über zwei hundert numerische Zeichen nennen sich heute „Garamonds“.

Siehe die Einführung der Ausstellung „Von Garamont zu den Garamonds, ein typographisches Abenteuer“ in der Bibliothek Mazarine in Paris.