Die Reformatoren und die Bibel

Nachdem er sehr lange studiert hat, wie es die Oberen seines Ordens verlangten, wird der Augustinermönch Luther zum Professor der Heiligen Schrift an der Universität Wittenberg ernannt. Im Gegensatz zu einer weitverbreiteten Idee wurde die Bibel in der katholischen Kirche in großem Maße gelesen und kommentiert. Während seines Studiums und Kommentars der Paulusbriefe versteht Luther die reformatorische Evidenz des „sola gratia“, allein die Gnade: das Heil des Menschen hängt nicht von den menschlichen Werken ab, wie die katholische Kirche lehrt, sondern einzig von der Gnade Gottes. Das ist der hauptsächliche Durchbruch von Luther, der von allen weiteren Reformatoren aufgegriffen wird. Das „sola gratia“ ist für Luther die Grundbedingung für ein richtiges Lesen der Bibel. Es eröffnet das Verstehen der Schrift. Es führt zur „sola scriptura“.

Seinerseits stellt Ulrich Zwingli, der Züricher Reformator, die Art und Weise, die Schrift zu lesen, an die erste Stelle: welches ist die richtige Interpretation, wie genau ist die Schrift zu verstehen? Für ihn wie für die ganze reformierte Strömung ist das „sola scriptura“ der Motor der Reformation.

Was bedeuten diese beiden lateinischen Wörter, die man mit „allein durch die Schrift“ übersetzen kann? Unter dem Wort „Schrift“ versteht man die Bibel, den Referenztext in Sachen des Glaubens für alle Christen. Nicht die Bibel ist eine Besonderheit der Reformation, sondern das Wort „allein“.

Die Schrift ohne die Interpretation der Kirche

Schon im 4. Jahrhundert schreibt der Heilige Augustin, dass die Bibel die Regel und die höchste Norm darstellt. Aber er fügt hinzu, dass es die Kirche ist, die den genauen Sinn der Schrift definiert und die richtige Interpretation liefert. Im 16. Jahrhundert erklärt Cajetan, der Vertreter des Papstes, der Luther entgegentritt, dass jede Interpretation sich mit den vorhergehenden Kommentaren und der Lehre der Kirche in Einklang befinden muss.

Was antwortet Luther darauf? Dass die Instanz, die berechtigt ist, die Bibel zu interpretieren, das „Gewissen“ ist, „das durch das Wort Gottes gebunden ist“. Luther schafft einen revolutionären Durchbruch nicht, indem er die Autorität der Bibel hervorhebt, die alle anerkennen, sondern indem er bestreitet, dass die Bibel und die traditionelle Interpretation eine unauflösliche Einheit bilden. Er zerbricht diese Einheit, er stellt die Schrift gegen die Kirche. Das ist eine der Bedeutungen des „sola scriptura“, die Bibel ohne die Interpretation der Kirche. Die Bibelinterpretation des 16. Jahrhunderts ist kritisch geworden, kritisch gegenüber der kirchlichen Institution. Die protestantische Lesart der Bibel führt dazu, die Kirche zu reformieren.

Rückkehr zum wörtlichen Sinn der Bibel ohne allegorische Interpretation

Die Reformatoren lehnen die allegorische Exegese ab, die am Ende des Mittelalters sehr beliebt war. Zum Beispiel bedeutet das Wort Jerusalem im allegorischen Sinn die Kirche und nicht die Stadt in Judäa wie im wörtlichen Sinn. Es kann auch das Individuum bedeuten, oder das Reich Gottes. Je nach dem Sinn, den man bevorzugt, verändert sich die Bedeutung eines biblischen Textes beträchtlich. Die Suche nach dem allegorischen Sinn erlaubt sehr antasievolle Interpretationen. Der Reformator Zwingli ist der erste, der sich die Frage nach dem genauen Sinn der biblischen Texte stellt. Er folgt damit den Humanisten und verlangt eine wissenschaftliche Exegese, indem er den wörtlichen Sinn sucht, den natürlichen Sinn.

Das Prinzip des „sola scriptura“ bedeutet auch: allein der historische oder wörtliche Sinn ohne den allegorischen Sinn , in welchem die Reformatoren ein Fehlen an intellektueller Ernsthaftigkeit erkennen.

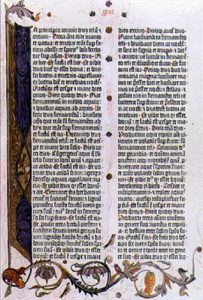

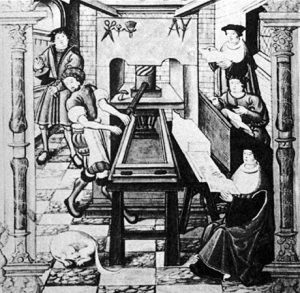

Der Beitrag der Buchdruckerei: Die Bibel wird zugänglicher

Die Erfindung der Buchdruckerei spielt eine wichtige Rolle. Sie ermöglicht die neue Art und Weise, sich auf die Bibel zu berufen. Das erste von Gutenberg gedruckte Buch ist eine Bibel auf Lateinisch. Im Vergleich zu dem von Hand kopierten Manuskript wird das gedruckte Buch schneller hergestellt und ist viel billiger. Das ermöglicht, den geschriebenen Bibeltext sehr viel weiter zu verbreiten, obwohl er auf eine gebildete und relativ wohlhabende Bevölkerung beschränkt bleibt. Die Menschen im Mittelalter hatten einen Zugang zur Bibel nur durch die Liturgie der Messe auf Lateinisch, durch Bibelauslegungen, die Skulpturen und Malereien in den Kirchen oder die Theaterstücke, die zu Weihnachten oder Ostern auf dem Vorplatz der Kathedralen aufgeführt wurden. Das heißt, dass die Bibel immer von dem Klerus interpretiert oder von den Künstlern dargestellt wurde. Mit der gedruckten Bibel hatten die Menschen, die lesen können, Zugang zum Text selbst, entledigt von den Interpretationen, die sich mit dem Text vermischten. Das ist eine große Revolution.

Der Beitrag der Tradition

Man versteht unter „sola scriptura“ oft, als bedeute dies, die Bibel ohne die Tradition der Kirche. In Wirklichkeit wollen die Reformatoren nicht reinen Tisch machen mit der Tradition und den Jahrhunderten des Nachdenkens und Meditierens über der Schrift. Sie sind gute Kenner der Kirchenväter, die sie gern zitieren, um ihre Thesen zu untermalen, besonders den Heiligen Augustin. Die Tradition ist für sie eine sehr nützliche Hilfe, die aber nicht dieselbe Autorität hat wie die Bibel.

Das „sola scriptura“ heißt nicht: Wir wollen kein anderes Buch kennen als die Bibel, sondern allein die Bibel hat für uns eine endgültige Autorität. Sie muss aber dennoch dank der Predigt interpretiert werden.

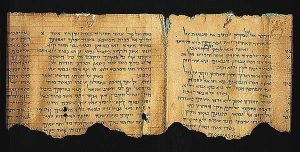

Der Beitrag des Humanismus: Werkzeuge für eine gute Übersetzung

Die Humanisten behandeln die Texte der Antike wissenschaftlich und kritisch. Sie versuchen, den besten „Quellentext“ herauszuarbeiten, das heißt, den vertrauenswürdigsten Text in der Originalsprache nach dem Vergleich verschiedener Manuskripte. Das erfordert eine gute Kenntnis der alten Sprachen. Dieses intellektuelle Werkzeug wird auch für das Studium der Bibel genutzt.

Die meisten Reformatoren sind bei den Humanisten zur Schule gegangen und benutzen also ihre Methoden. Sie fordern Wissen und Kompetenz, um die Bibel in der Predigt zu erklären und zu kommentieren. Calvin verlangt, dass man die bestehenden Wörterbücher, Grammatiken und Kommentare benutzen und die Texte in ihren Originalsprachen nachschlagen soll. Er ruft zu einer zugleich gelehrten und gläubigen Lesart der Texte auf.

Für Calvin soll man die Bibel verstehen, indem man sie in ihren Kontext zurückversetzt: während er die Autoren der Bibel inspiriert hat, hat sich der Heilige Geist den Kenntnissen der Menschen ihrer Zeit angepasst. Der Leser soll also mit der Umwelt und der Zeit der Redaktion der biblischen Texte, die er liest, in Beziehung gebracht werden.

Für die Humanisten des 16. Jahrhunderts steht das Wissen nicht im Gegensatz zur Klarheit. Es greift nicht auf Geheimnisse oder Mysterien zurück wie die allegorischen oder mystischen Lesarten. Das humanistische Wissen beruht auf Beweisführungen, die jeder verstehen kann. Der Prediger soll also erklären, beweisen, überzeugen. Indem er sein Wissen mit dem Volk teilt, soll der die theologische Kultur verbreiten, die nicht nur dem Klerus vorbehalten bleibt.

Außerdem eröffnen die Humanisten und Reformatoren einen viel einfacheren Zugang zum biblischen Text, indem sie das Lesen der Bibel in den gebräuchlichen Sprachen fördern.