Eine Folge von unheilvollen Ereignissen

Der Westen wird von einer Folge von unheilvollen Ereignissen heimgesucht:

- der 100jährige Krieg, der 1453 endet

- die schwarze Pest, die Europa von 1346-1353 verwüstet (25 Millionen Tote), um sporadisch wieder aufzutauchen, besonders in Venedig um 1478

- die Eroberung von Konstantinopel durch die ottomanischen Türken 1453, die das Ende des römischen Reiches im Osten bedeutet (das byzantinische Reich), ohne dass der Westen ihm zu Hilfe gekommen wäre.

Die Menschen sind durch die Angst vor dem Tod und die Sorge um ihr Heil beunruhigt. Diese Themen werden in den Kirchen durch Totentänze und Darstellungen des Jüngsten Gerichts illustriert. Die Gläubigen wenden sich Maria zu und den Heiligen, jeder von ihnen soll einen besonderen Schutz bieten, zum Beispiel der heilige Rochus, Sankt Gilles oder Sankt Adrian gegen die Pest.

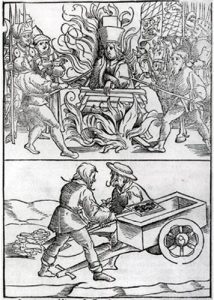

Der Glaube an das Fegefeuer, eine Zwischenstation zwischen Paradies und Hölle, führt die Kirche dazu, Ablässe zu gewähren, um den Aufenthalt dort zu verkürzen.

Neue Ideen und der Buchdruck, um sie zu verbreiten

Christoph Columbus entdeckt Amerika 1492, was neue Horizonte über die Vorstellung der Welt eröffnet und den Seehandel befördert.

Die Renaissance, die ab 1493 in Italien erscheint, versetzt die Welt der Künste in Aufruhr.

Sie wird von der humanistischen Bewegung begleitet, die das Interesse für die Antike und ihre alten Texte auf Griechisch und Hebräisch wieder aufleben lässt, besonders die der Bibel.

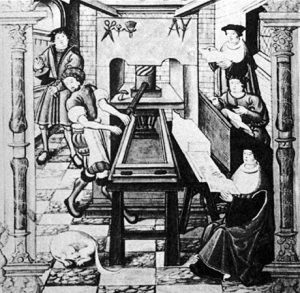

Die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg 1450 erlaubt eine Massenverbreitung der neuen Ideen in den Dialekten und zu viel günstigeren Preisen als durch die Manuskripte.

Ein Klerus im Misskredi

Die Priester sind arm und wenig gebildet, während der hohe Klerus gewöhnlich im Überfluss lebt dank der Einkünfte der Kirchenabgaben. Viele Bischöfe wohnen nicht in ihren Diözesen und ruhen sich auf ihren Generalvikaren aus. Einige sind von der Politik angezogen und treten in den Dienst der Könige ein.

Die Klöster sind zahlreich, aber die Lockerung der Disziplin und der Sitten schaden ihrem Ansehen.

Das Bild des Papsttums ist durch das große Schisma des Westens angegriffen, in dem sich mehrere Päpste zwischen 1378 und 1417 bekämpfen, und durch die Oberhoheit der Konzile über dem Papsttum, die im Konzil von Konstanz verkündet wurde. Es ist auch in Schwierigkeiten durch die immer wiederkehrenden Streitigkeiten zwischen den Päpsten und den Herrschern im Westen.

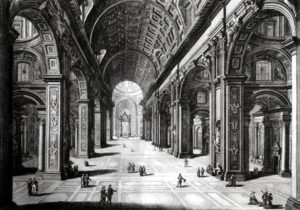

Die Renaissance wird von einem Mäzenatentum zugunsten der Künste begleitet. Die Päpste nehmen daran teil: Julius II. gibt Michel Angelo Aufträge. Aber das ist teuer. Die Kirche braucht Geld, besonders für den Aufbau der Basilika von Sankt Peter in Rom, daher der Verkauf der Ablässe, was bei Luther Anstoß erregt.

Reformen, die nicht kommen

Während dieser zwei Jahrhunderte andauernden Zeitspanne werden viele Stimmen laut, die eine Reform der Kirche fordern, auch im Klerus, aber die Antwort kommt nicht.

Um ihre Autorität zu bewahren, zieht es die Kirche vor, zu verdammen. Das ist der Fall für die heftigsten Kritiker: die Waldenser, Wyclif, Johannes Hus. Die wenigen Reformversuche scheitern vor allem an der Rivalität zwischen der Autorität des Papstes und der Konzile. Das Konzil von Latran (1512-1517) stößt auf die Gleichgültigkeit des Papstes Leo X.

Man muss schließlich auf die Ausbreitung der Reformation ab 1517 warten, damit die Kirche sich von innen heraus reformiert: das ist das Werk des Konzils von Trient (1545-1563)