Jean-Paul Sirven, artisan de Castres

Jean-Paul (ou Pierre-Paul) Sirven, arpenteur-géomètre, originaire de Castres, protestant, s’est installé à Saint-Alby, près de Mazamet, avec son épouse Antoinette Légier et leurs trois filles, Anne, Elisabeth et Jeanne.

Le 6 mars 1760, Elisabeth, qui présente des troubles neurologiques qu’on appelle alors « imbécilités » ou « folie », disparaît. Après d’angoissantes recherches par la famille, l’évêque de Castres fait savoir que la jeune fille a demandé à entrer au « Couvent des Dames noires » alors que celles-ci l’ont enlevée à sa famille pour la détourner de la religion protestante.

Au couvent, les crises de folie d’Élisabeth empirent. Le 9 octobre 1760 elle est renvoyée à ses parents. Le 16 décembre 1761, elle disparaît et le 4 janvier 1762 on retrouve son corps au fond du puits de Saint-Alby.

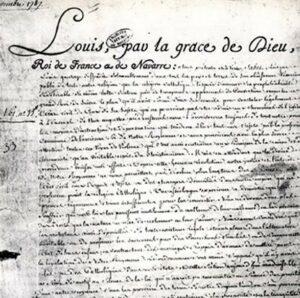

Sirven est accusé d’avoir tué sa fille et le 19 janvier ordre est donné par les juges d’arrêter toute la famille Sirven. Le père est condamné à mort et doit être brûlé vif, la mère pendue, leurs biens confisqués.

Prévenus à temps, les Sirven s’enfuient vers la Suisse, en passant par la Montagne du Tarn, Roquecourbe, Arifat, Montredon. Dans son ouvrage Les Toulousaines, paru en

1763, Court de Gébelin intervient en faveur de Sirven.

Le 29 mars 1764, faute de les avoir arrêtés, on brûle leurs effigies à Mazamet sur la place du Plo, devant l’église.

Les Sirven rencontrent Voltaire

Depuis la Suisse, les Sirven entrent en contact avec Voltaire à Ferney. Ce dernier bouleversé par leur histoire prend fait et cause pour la famille Sirven et donne à leurs malheurs une notoriété à la mesure de celle du philosophe. De toute l’Europe, arrivent dons et soutiens.

Madame Sirven, usée par les chagrins, meurt. Les procédures pour casser le jugement du Parlement de Toulouse sont engagées.

Le 23 janvier 1768 le recours est refusé.

« Pour Sirven opprimé, je demande justice », rappelle Voltaire dans son épître à Boileau (1769). Sirven rentre en France et se constitue prisonnier à Mazamet le 31 août 1769.

Le 25 novembre 1771, la chambre criminelle de Toulouse réforme la sentence du 29 mars 1764 et restitue à Sirven tous ses biens.

Voltaire s’écrie alors : « Il n’a fallu que deux heures pour condamner à mort cette vertueuse famille et il nous a fallu neuf ans pour lui rendre justice ».

L’histoire des Sirven se termine à Ferney le 15 juin 1772 : « Toute la famille se rassembla chez moi, hier, en versant des larmes de joie ».