Le Musée protestant vous propose de retracer en 10 minutes l’histoire des Vaudois.

Dans cette vidéo, découvrez :

- les origines du mouvement au XIIᵉ siècle avec Pierre Valdo,

- les siècles de persécutions et de résistance,

- le tournant de la Réforme au synode de Chanforan (1532),

- l’héritage actuel de l’Église vaudoise.

Qui sont les « vaudois » ?

Le terme renvoie au fondateur du mouvement, un riche marchand de la ville de Lyon. Son nom est connu sous la forme latine de Valdesius. C’est la traduction d’un nom qui, dans la langue franco-provençale, est probablement Vaudès ou Valdès.

Ce n’est que plus tard qu’un prénom est donné à Vaudès : Pierre, sans doute pour l’inscrire dans les pas de l’apôtre. Quant au nom de « Valdo », c’est la version italienne. Le nom de « Pierre Valdo » qui s’est imposé n’est donc qu’une tradition ultérieure.

Le terme de « vaudois » est une invention médiévale de l’Inquisition, qui rangent les disciples de Vaudès dans la vaste nébuleuse des « hérétiques ».

Après leur adhésion à la Réforme protestante au XVIe siècle, les vaudois sont l’objet de nombreuses légendes autour de leurs origines : certains auteurs affirment que leur Église remonte aux apôtres ; d’autres imaginent une continuité entre les vaudois, les cathares et les réformateurs protestants.

La conversion de Vaudès

Selon la légende, la conversion de Vaudès intervient juste après la mort subite d’un de ses amis ; le même jour, il entend un ménestrel chanter la complainte de saint Alexis. Celui-ci, fils d’un riche romain, avait abandonné sa famille le soir de ses noces pour devenir mendiant. Bouleversé, Vaudès se tourne vers un théologien qui lui cite les paroles du Christ dans l’évangile de Matthieu : « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. »

Prônant la pauvreté, Vaudès réunit autour de lui le mouvement laïque des « pauvres de Lyon » formé de femmes et d’hommes. Ils vont par les villages prêchant sur les places publiques et dans les églises. Ils s’efforcent de revivre l’expérience des disciples du Christ. La « Bible des vaudois » est constituée de quelques textes bibliques et d’extraits de Pères de l’Église dans les traductions que Vaudès a fait réaliser en franco-provençal. Les vaudois ont une lecture littérale de l’Écriture, et leur prédication est une exhortation à la repentance et à la pratique des bonnes œuvres.

Le succès du mouvement tourne à la contestation du clergé et de la société chrétienne de l’époque.

La répression religieuse et la croisade contre les vaudois du Luberon et de Provence

En 1184, les vaudois sont excommuniés par l’archevêque de Lyon, puis par le concile de Latran en 1215. Réprimés, dispersés en Europe, on retrouve les vaudois en Provence au XVe siècle.

Dans le contexte de la diffusion des idées de la Réforme protestante, François Ier invite dès 1530 les évêques à rechercher les hérétiques.

À compter de 1532, les arrestations et exécutions se multiplient à l’encontre des vaudois et autres « hérétiques » de Provence. Le 30 juillet 1540, le Parlement d’Aix-en-Provence cite « ceux de Mérindol » à comparaître pour crime de lèse-majesté divine. Par un arrêt de novembre 1540, ce Parlement condamne 22 habitants de Mérindol à être brûlés vifs, leurs biens étant confisqués et leurs maisons rasées.

Le roi hésite entre rigueur – exécution de l’arrêt – et indulgence, avec des édits de pardon moyennant abjuration. Finalement, durant l’hiver 1544-1545, sous la pression du pape, le roi ordonne l’exécution de l’arrêt de 1540.

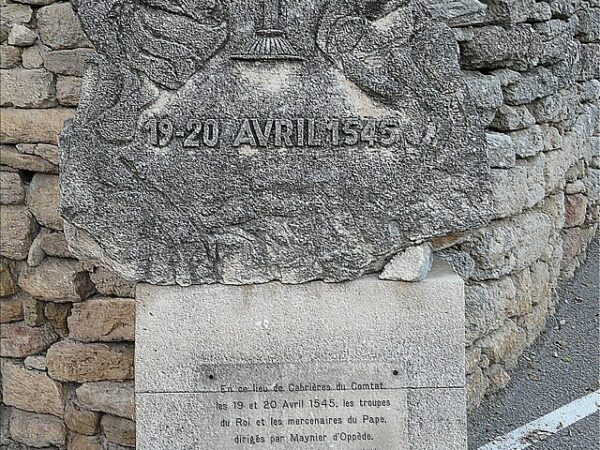

La campagne militaire, conduite par le président du Parlement d’Aix, Jean Maynier d’Oppède, dure jusqu’au 19 avril : à la suite du siège et de l’envoi de quarante-neuf boulets de canon, Cabrières-du-Comtat est prise. De multiples exactions sont perpétrées : vols et pillages, viols et massacres, saccage des cultures. Neuf villages sont incendiés, dont Mérindol ; de nombreux villageois se retrouvent hors la loi, des centaines d’hommes sont envoyés aux galères, la région est dévastée.

Le traumatisme subi par la population survit longtemps dans la mémoire collective. L’expédition punitive de 1545 a un retentissement considérable en Europe. Un procès contre les responsables du massacre a lieu dans les années 1550.

L’adhésion à la Réforme protestante

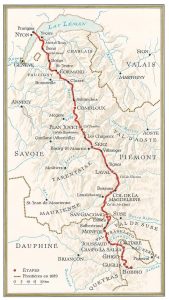

Les communautés vaudoises se rattachent au mouvement de la Réforme protestante, sans doute à l’incitation des prédicateurs français actifs en Suisse (Guillaume Farel et Antoine Saunier), qui sont en contact avec eux depuis au moins 1526.

Non sans débats internes, leur synode annuel le décide en 1532 à Chanforan, en Piémont italien.

Le synode décide de faire traduire et imprimer à ses frais une Bible en langue vernaculaire : l’humaniste réformé Olivétan produit ainsi en 1535 la première Bible en français traduite à partir des textes hébreux et grecs.

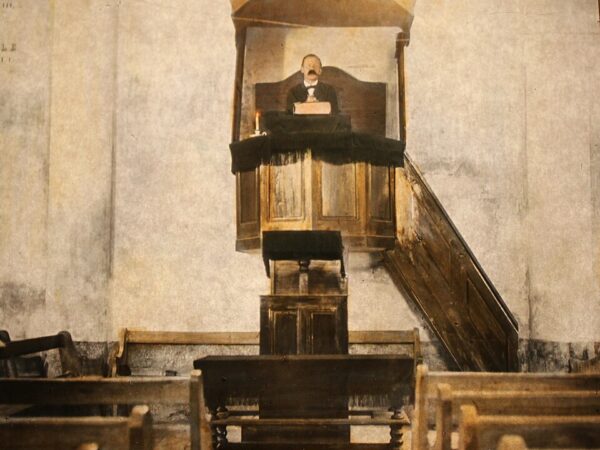

Les positions de la Réforme sont sensiblement différentes de leur foi et de leurs pratiques traditionnelles. Le passage des vaudois à une identité réformée se fait en une ou deux générations. Ils utilisent le français dans la pratique religieuse mais conservent le franco-provençal dans la vie courante. Les prédicateurs vaudois, appelés « barbes » ou « oncles », qui étaient célibataires et itinérants, deviennent progressivement des pasteurs : ils « dressent » des églises sur le mode réformé, avec confession de foi, textes imprimés, lieux de culte public, etc.

Adhérant à la Réforme au moment où celle-ci commence à peine à se mettre en place, les vaudois sont traités de « luthériens » puis de « calvinistes » par les autorités catholiques.

De la « Glorieuse Rentrée » des vaudois (1689) à la liberté religieuse (1848)

Les persécutions qui se sont poursuivies au XVIe siècle ont peu à peu réduit la présence des vaudois : seules les hautes vallées des Alpes méridionales leur offrent un refuge précaire.

Mais en 1686, le duc de Savoie, qui règne sur cette région, décide d’imiter la politique du roi de France Louis XIV, qui vient d’interdire le protestantisme dans son royaume en révoquant l’Edit de Nantes. Le duc de Savoie envoie ses armées contre les vaudois pour les obliger à abandonner leur foi ou à s’exiler. Plusieurs centaines de vaudois sont expulsés et trouvent refuge à Genève et dans les cantons protestants de la Suisse. Mais en août-septembre 1689, après deux tentatives, les vaudois exilés réussissent une extraordinaire traversée militaire des Alpes qui leur permet de revenir dans leurs vallées : c’est la « Glorieuse Rentrée » des vaudois. L’expédition devient immédiatement célèbre dans toute l’Europe, et Napoléon Bonaparte dira à son propos : « C’est là l’une des plus belles épopées du 17e siècle ».

En 1694, le duc de Savoie garantit par un édit les droits des vaudois sur leurs terres en accordant une tolérance limitée : les Vallées vaudoises deviennent une enclave protestante dans les Alpes catholiques. N’ayant pas l’autorisation de fréquenter les écoles de Turin, les jeunes vaudois peuvent faire des études à l’étranger, notamment grâce à des bourses que leur offrent les Églises protestantes de Suisse, d’Allemagne ou des Pays-Bas.

Lorsque Napoléon Bonaparte annexe le Piémont en 1801, il accorde une entière liberté aux vaudois. En récompense de leur ralliement à la France, les vaudois sont déclarés « dignes de la reconnaissance nationale » et intégrés dans le système concordataire français, qui salarie les pasteurs et finance les Églises.

La chute de Napoléon et la fin de l’Italie française en 1814 provoquent un retour en arrière : les vaudois sont à nouveau interdits d’installation hors de leurs vallées. Il faut attendre 1848 pour que le roi de Piémont-Sardaigne, Charles-Albert, signe un édit d’émancipation : les vaudois peuvent désormais jouir de toutes les libertés.

L’Église vaudoise jusqu’à nos jours

Grâce à leur émancipation, les vaudois installent une grande partie de leurs activités à Turin, nouvelle capitale du royaume de Piémont-Sardaigne : ils y construisent un temple en 1853 et ouvrent des maisons d’accueil.

Après l’unification italienne dont ils sont partisans, ils construisent de nouveaux temples à Livourne (1861), à Rome (1884), à Florence, à Milan. Ils ouvrent à Rome leur propre faculté de théologie en 1914.

Fidèles à leurs idéaux, ils s’engagent auprès des pauvres et tentent d’apporter des réponses aux défis des temps présents.

Ainsi, pendant la Seconde guerre mondiale, Tullio Vinay (1909-1996), pasteur à Florence, est à l’initiative d’un réseau de résistance qui permet le sauvetage de nombreux juifs menacés : il est reconnu Juste parmi les Nations. En 1951, il crée à Prali, près de Turin, le Centre Agape, centre œcuménique très actif de rencontre et de réflexion éthique au rayonnement international.

Tullio Vinay a également développé une importante mission à Riesi, en Sicile. Dans ce petit village, les habitants usaient leurs vies dans des mines de soufre insalubres et étaient victimes des emprises la Mafia. Il y crée un Centre social, des unités de soins, des lieux d’éducation qui apportent une grande aide.

Les vaudois constituent la principale communauté protestante italienne dans un contexte largement dominé par l’Église catholique. Ils sont membres de l’Alliance réformée mondiale, du Conseil œcuménique des Églises dès sa création en 1948, de la Conférence européennes des Églises.

Cependant d’autres églises de réveil, méthodistes, pentecôtistes se sont installées en Italie (après 1945). Une Union des Églises méthodistes et vaudoises, la Table vaudoise, voit le jour en 1961 et développe diverses collaborations, y compris la création de petites communautés dans lesquelles les femmes ont d’importantes responsabilités. La Table vaudoise développe diverses missions, y compris en Amérique latine. A la fin des années 1990, ils ouvrent un centre culturel à Torre Pellice, qui organise nombre de rencontres.

Conclusion

Le mouvement vaudois, qui compte aujourd’hui environ 30.000 membres en Italie, a fêté ses 850 ans en 2024. Cette très longue histoire est singulière à plusieurs égards : le valdéisme est à l’origine un mouvement médiéval, qui est devenu protestant en se ralliant à la Réforme ; durement persécuté, il survit dans plusieurs vallées alpines ; il réussit à constituer des communautés organisées au sein des États de Savoie catholiques, sans reconnaissance officielle jusqu’en 1848.

En cultivant une forte mémoire de leur passé, les vaudois cherchent à perpétuer les idéaux de leurs origines, en pratiquant la simplicité de l’Évangile et en s’engageant face aux défis de leur temps.