Issu d’une famille de la classe moyenne à Haguenau, Wolfgang Köpfel, qui se nommera plus tard Wolfgang Fabritius Capiton, étudie à l’Université d’Ingolstadt, puis à celle de Fribourg-en-Brisgau. Malgré le souhait insistant de son père qu’il ne devienne surtout pas prêtre, c’est cette voie qu’il choisit : il est ordonné à Fribourg en 1509. À partir de la même année et pendant trois ans, il enseigne la théologie à l’Université de Fribourg. En 1512, il accepte un poste de prédicateur à Bruchsal, où il passera trois années. Durant cette période, Capiton étudie l’hébreu auprès de Matthias Adrianus qui, converti du judaïsme au christianisme, enseignait alors la langue hébraïque à l’Université de Heidelberg, non loin de Bruchsal.

De 1515 à 1520, Capiton est à Bâle. Il y est d’abord prédicateur à la cathédrale, puis professeur d’Ancien Testament à l’université. À Bâle, il fait la connaissance d’éminents humanistes, dont Érasme lui-même, qui juge que Capiton est un meilleur hébraïsant que Reuchlin.

Capiton écrit une petite introduction à l’alphabet hébraïque (30 pages) qui est publiée en 1516 en annexe à l’édition du texte hébraïque des Psaumes due à Conrad Pellican. Deux ans plus tard, en 1518, Capiton publie à Bâle une grammaire de l’hébreu : son Hebraicarum Institutionum libri duo. Cet ouvrage sera réédité à Strasbourg en 1525.

En tant que conseiller de l’Archevêque de Mayence à partir de 1520, Capiton obtient une prébende (un revenu fixe) du Chapitre de Saint-Thomas de Strasbourg. Las de la politique ecclésiastique, il quitte son poste à Mayence et s’installe à Strasbourg en 1523.

À Strasbourg, Capiton est l’une des chevilles ouvrières de la Réforme, à côté de Martin Bucer, Matthieu Zell et Gaspard Hédion. Il soutient le mariage de prêtres et se marie lui-même en 1524 (il se remariera encore deux fois, suite au décès de ses deux premières épouses). Il œuvre pour l’abolition de la messe à Strasbourg, qui devient effective en 1529. Il participe ensuite à la mise en place d’une nouvelle organisation de l’église, qui se concrétise en 1534.

Capiton l’hébraïsant est l’auteur de l’une des premières grammaires d’hébreu publiée en dans le monde chrétien. Il la rédige alors qu’il est professeur à l’Université de Bâle et la publie dans cette ville en 1518. Après son arrivée à Strasbourg, Caption fait rééditer cette grammaire par son neveu qui, outre qu’il porte le même nom que son oncle (Wolfgang Köpfel), est imprimeur dans la ville. Cette méthode sera utilisée pendant longtemps dans les cours d’hébreu donnés à la Haute École de Strasbourg.

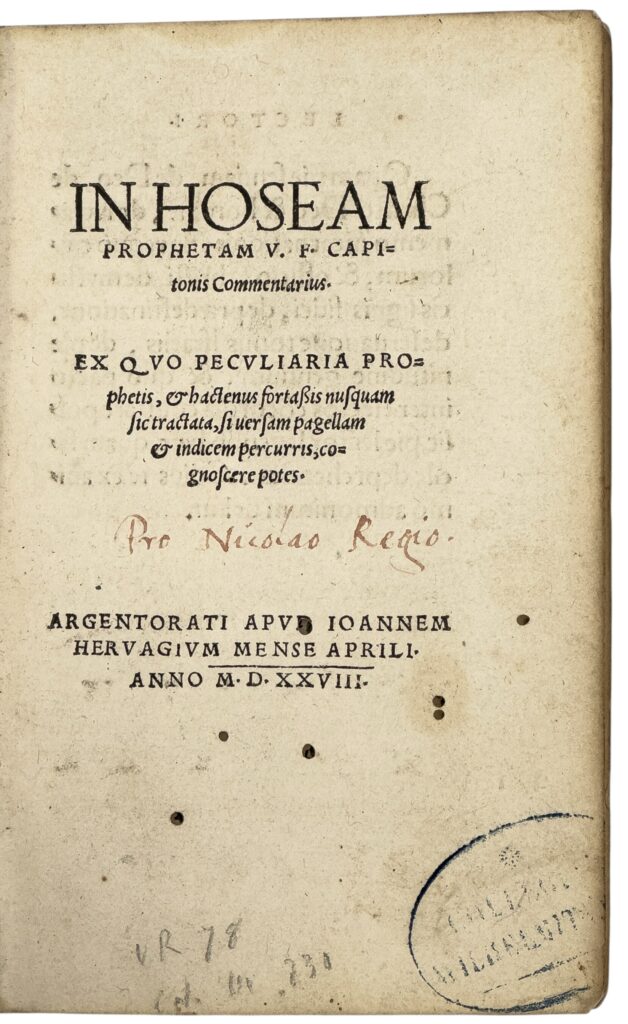

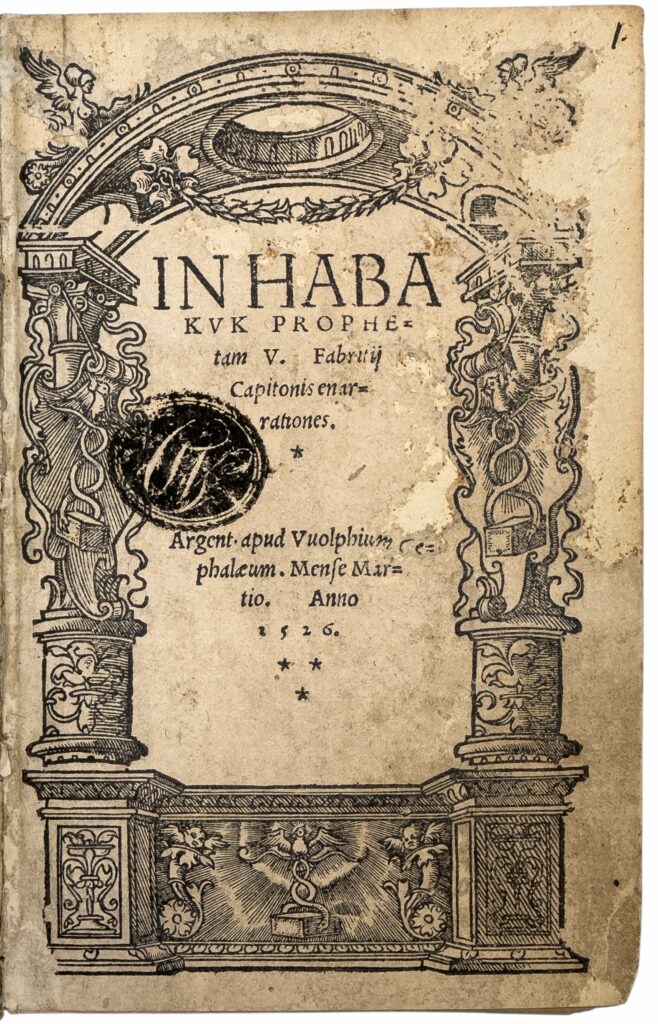

Enfin, comme exégète, Capiton publie trois ouvrages majeurs à Strasbourg : des commentaires sur les livres d’Habaqquq (1526) et d’Osée (1528), ainsi qu’un ouvrage conséquent sur le récit de la création : Hexemeron Dei Opus – L’œuvre divin des six jours (1539). Dans ces trois ouvrages, Capiton analyse en détail le texte hébraïque de la Bible, ainsi que de nombreuses sources juives : le Targum, le Talmud, les œuvres des commentateurs juifs médiévaux tels que Rashi et David Qimhi, et même des ouvrages kabbalistiques.

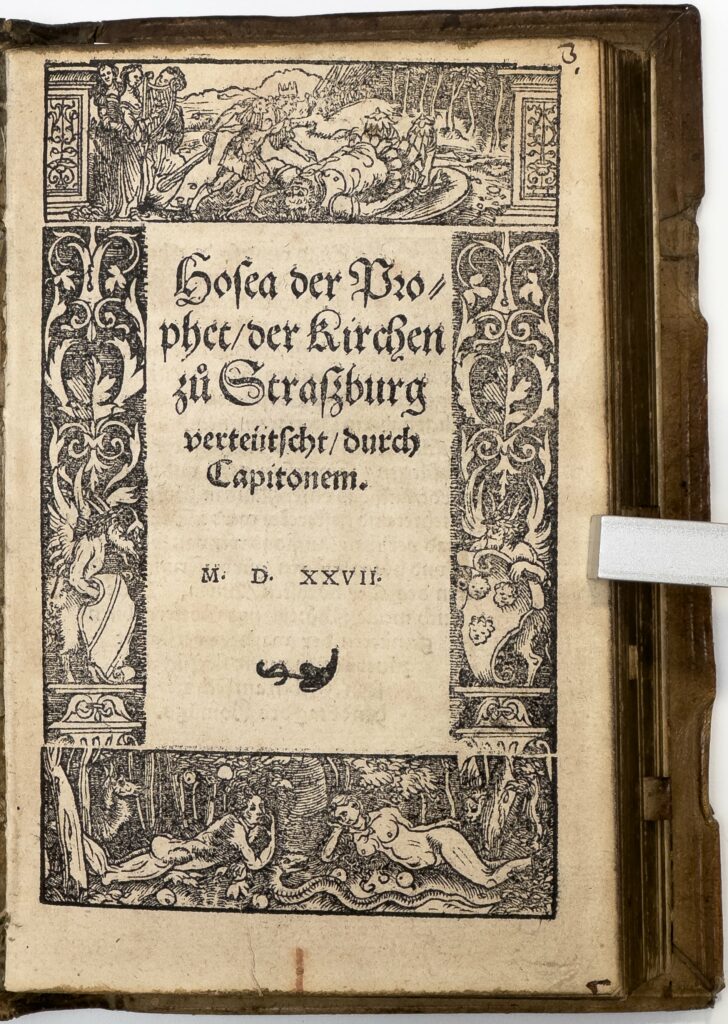

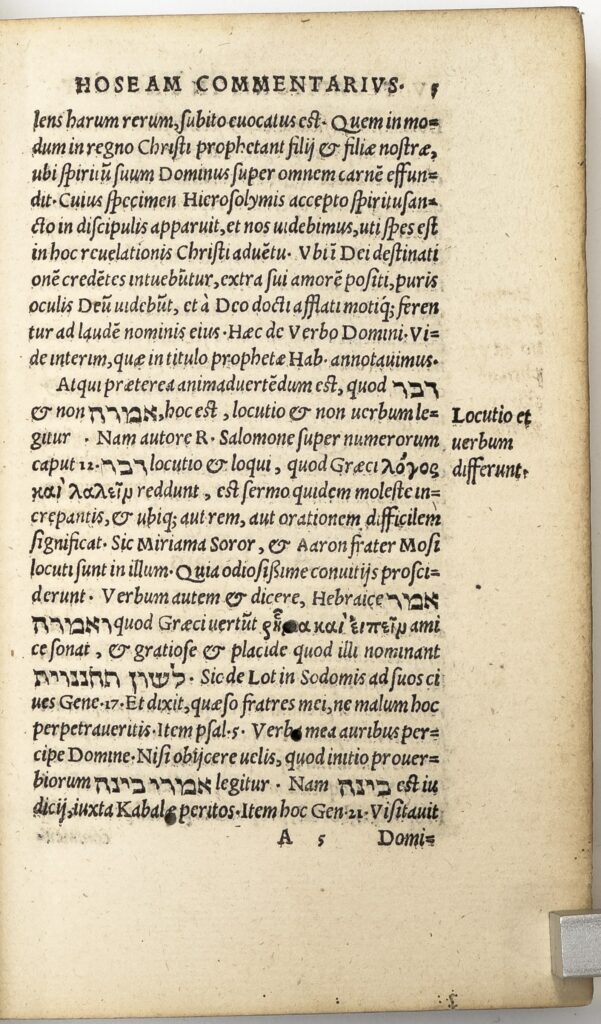

Un an avant de publier son grand commentaire sur Osée, écrit en latin, Capiton publie une traduction allemande du même livre. Il précède Martin Luther de plusieurs années. L’important commentaire de Capiton du livre d’Osée est fondé sur ses cours donnés à Strasbourg depuis 1523. La langue hébraïque ainsi que les sources juives sont très présentes dans ce commentaire (voir la page du texte). Capiton y examine le premier mot du premier verset du livre d’Osée : Davar. À travers une analyse philologique, il affirme que ce mot signifie « parole » (locutio) et non pas « mot » (verbum). Dans son argumentation, Capiton compare le mot en question à d’autres termes hébraïques et grecs et cite les interprétations de Rashi (Rabbi Salomon ; au milieu de la page) et de la Kabbale (à la dernière ligne).

Premier des grands travaux d’exégèse de Capiton, son commentaire sur le livre d’Habaqquq est relativement court, d’abord parce qu’il est consacré à un livre biblique contenant seulement trois chapitres, Capiton dédie cet ouvrage à Jacques Sturm, sénateur de la ville et allié des réformateurs.