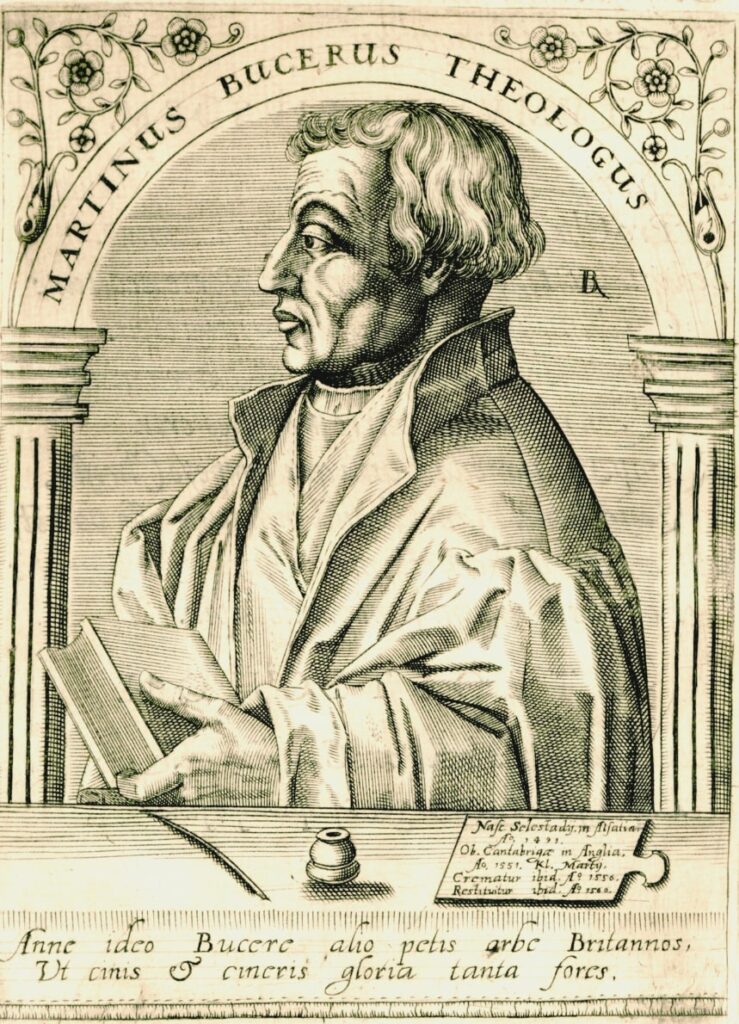

Martin Bucer (ou Butzer) grandit à Sélestat. À l’âge de 15 ans, il rejoint le couvent dominicain de la ville, encouragé par son grand-père qui l’avait élevé en l’absence de ses parents. Au cours des années suivantes, Bucer est admis dans l’ordre dominicain, suit le programme de formation des moines à Heidelberg et à Mayence, et est ordonné prêtre. En 1517, il s’inscrit à l’Université de Heidelberg. Il est alors fasciné par l’esprit humaniste d’Érasme, puis par les idées de Luther.

En 1521, Bucer obtient l’annulation de ses vœux et quitte l’ordre dominicain. L’année suivante, il se marie avec Elisabeth Silbereisen qui, elle aussi, avait été religieuse. Il est prédicateur à Wissembourg pendant quelques mois, mais on le bannit de la ville pour avoir prêché les idées de la Réforme.

Bucer et son épouse arrivent à Strasbourg en 1523. Rapidement il rejoint le groupe des réformateurs : il prêche à la cathédrale, invité par Matthieu Zell. Aux côtés de Wolfgang Capiton, il donne tous les jours des cours sur les écrits bibliques, d’abord, sur le Nouveau Testament, puis sur l’Ancien.

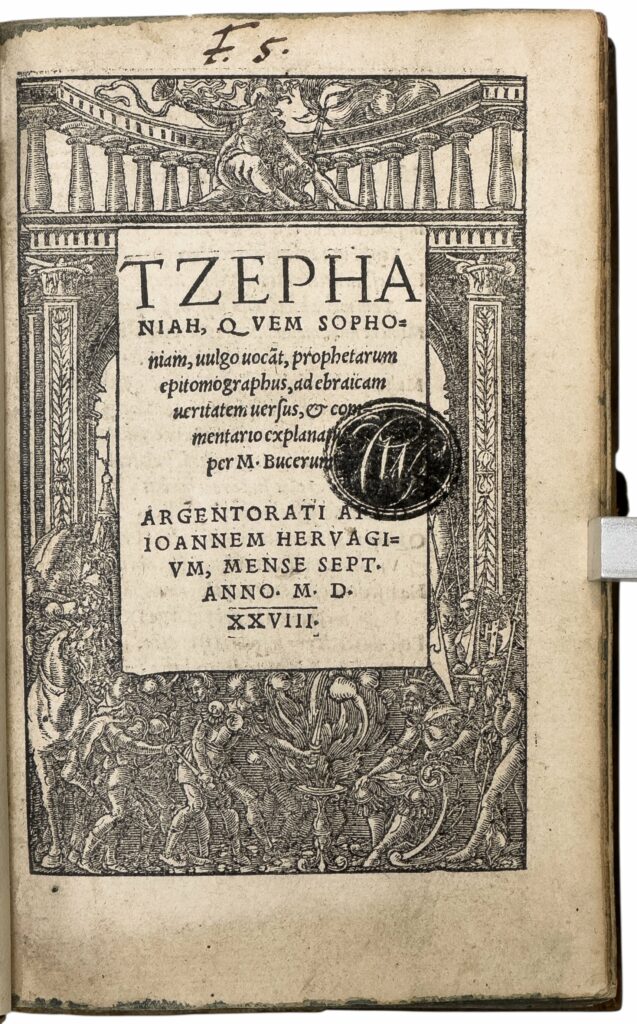

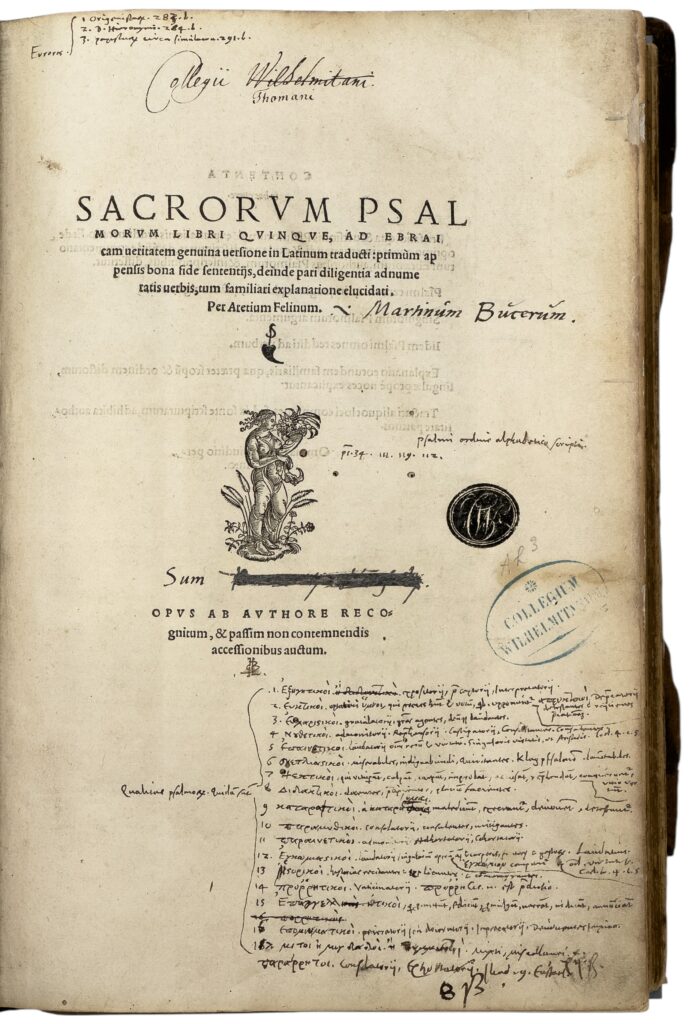

L’enseignement de Bucer durant les années 1520 est à la base de ses grands travaux d’exégèse : ses commentaires sur les Évangiles synoptiques (1527), l’Évangile de Jean (1528), le livre de Sophonie (1528), le Psaumes (1529), et l’Épître aux Romains (1536).

Dans ses deux travaux consacrés à l’Ancien Testament, Bucer fait notamment un usage abondant des travaux des commentateurs juifs « littéralistes » Abraham Ibn Ezra (XIIe siècle) et David Qimhi (XIIe-XIIIe siècle), qu’il juge particulièrement utiles pour comprendre le sens du texte hébreu, ainsi que le contexte historique dans lequel il fut écrit. Dans ses travaux sur le Nouveau Testament, Bucer se réfère aussi à l’hébreu pour expliquer certaines notions et certains noms hébraïques.

Bucer est la figure la plus influente de la Réforme strasbourgeoise. Il œuvre pour l’abolition de la messe, pour la mise en place d’une nouvelle liturgie, pour la réorganisation de l’Église locale, ainsi que pour l’établissement de la Haute École.

Au-delà de la cité rhénane, Bucer est très actif dans les controverses entre réformateurs allemands et suisses, notamment au sujet de la Cène : à plusieurs reprises, il cherche à trouver un compromis.

D’ailleurs, entre 1528 et 1530, dans sa correspondance avec Uldrich Zwingli , un projet d’alliance défensive entre villes protestantes suisses et d’Allemagne du sud incluant Strasbourg est négocié. Pour en parler, Bucer utilise l’hébreu dans une perspective original : il écrit presque toujours le terme qualifiant cette alliance (Burgrecht) en hébreu, alors que sa lettre est en latin ou en allemand. De toute évidence, dans ce contexte précis, la langue hébraïque sert à protéger le contenu de son échange avec le réformateur de Zurich, car à l’époque la confidentialité des correspondances est loin d’être assurée.

En 1541, son épouse Elisabeth meurt de la peste. Bucer se remarie avec Wibrandis, qui vient elle aussi de perdre son mari, Wolfgang Capiton.

Après l’Intérim d’Augsbourg de 1548 qui impose la réintroduction du catholicisme à Strasbourg, Bucer quitte la ville. Il est reçu en Angleterre et est nommé Professeur Royal de Divinité à Cambridge, où il meurt en 1551.

Le commentaire sur le livre de Sophonie est le premier ouvrage de Bucer consacré à l’Ancien Testament. L’importance accordée à l’hébreu est mise en valeur dès le titre. Ainsi, le nom du prophète est transcrit selon sa prononciation en hébreu : Tzephaniah. Par ailleurs, Bucer emploie la notion clé de « vérité hébraïque » des écrits bibliques, qu’il emprunte à saint Jérôme.

Bucer publie son commentaire magistral sur les Psaumes en 1529. Il précise son objectif dans son introduction : « Je me suis appliqué à élucider les détails de manière juste et surtout selon le sens historique, afin de ne pas laisser aux juifs l’occasion de se moquer de nos analyses ni à nos maîtres de subtilité de les dédaigner ou de les remettre en question. Ainsi, ce qui est interprété concernant notre sauveur le Christ et l’Église pourra reposer plus fermement sur les fondements de l’Histoire. En commentant je n’ai pas cité les opinions de nos auteurs (chrétiens) ». Bucer vise à dégager le sens historique des Psaumes, à travers un examen détaillé du texte hébraïque (voir le titre du livre) à l’aide notamment des commentaires juifs médiévaux.

Dans son commentaire sur le Psaume 81, il analyse fréquemment des mots figurant dans le texte hébraïque et recourt à plusieurs interprétations juives : celles de David Qimhi (« Kimhi »), d’Abraham ibn Ezra (« A. Ezra »), ainsi que du Targum (« la paraphrase chaldéenne »). Les annotations dans le volume sont de la main de Jean Lenglin, ami, secrétaire et traducteur de Bucer, pasteur à Saint-Guillaume.