Petit historique de la langue hébraïque

L’hébreu fait partie de la famille des langues dites sémitiques, avec l’akkadien, l’araméen, l’arabe et d’autres. On conserve des sources écrites en hébreu depuis le début du premier millénaire avant notre ère : il s’agit notamment des textes de la Bible hébraïque (l’Ancien Testament), ainsi que d’un certain nombre d’inscriptions et de manuscrits découverts lors de fouilles archéologiques.

L’hébreu est employé par la population israélite comme langue vernaculaire jusqu’au milieu du IIᵉ siècle de notre ère (à côté d’autres langues, notamment l’araméen et le grec).

Ultérieurement, dispersées à travers le monde les communautés juives adoptent les langues locales (le grec, l’arabe, l’allemand, le catalan…).

Néanmoins, l’hébreu reste très présent parmi les juifs : on lit la Bible hébraïque et une grande partie du Talmud en hébreu ; la liturgie se fait majoritairement en hébreu (prières, bénédictions qui scandent la journée, etc.) ; on continue à écrire massivement en hébreu (lettres, commentaires de la Bible hébraïque et du Talmud, traités sur la pratique religieuse, ouvrages de philosophie, de mystique, de polémique, poèmes).

En Judée et en Galilée au Ier siècle, il est probable que Jésus et ses disciples parlaient l’araméen et l’hébreu. Or, dès la génération suivante, le mouvement chrétien s’internationalise et adopte donc comme langue principale le grec, qui est la lingua franca de l’Orient ancien. Durant les siècles suivants, il y aura aussi des communautés chrétiennes parlant le latin, le syriaque, le copte, l’arménien…

Jusqu’à la fin du Moyen Âge, il n’y a qu’un très petit nombre de chrétiens qui s’initient à la langue hébraïque (Origène, Jérôme, Roger Bacon, Nicolas de Lyre, pour nommer quelques-uns des plus connus). Cet état de choses change radicalement au début de l’époque moderne.

À la fin du XVᵉ siècle, dans le bouillonnement intellectuel et religieux de l’humanisme, quelques érudits chrétiens commencent à apprendre l’hébreu. Ils utilisent cette langue dans leurs recherches théologiques (parfois à caractère mystique) et transmettent la connaissance de l’hébreu en Europe. On retiendra notamment les noms de Jean Pic de la Mirandole (1463 – 1494, Florence) et de Johannes Reuchlin (1455, Pforzheim-1522, Stuttgart), auteur de l’ouvrage De Rudimentis Hebraicis (Pforzheim, 1506), une grammaire et un dictionnaire de l’hébreu, utilisés par de nombreuses générations d’hébraïsants chrétiens à l’époque moderne.

À partir des années 1510-1520, plusieurs universités européennes proposent un enseignement de l’hébreu : le Collège royal à Paris, l’Université d’Alcalá (près de Madrid), les Universités de Wittenberg et de Bâle, entre autres.

Les nouveaux spécialistes chrétiens de l’hébreu publient à un rythme soutenu des grammaires, des dictionnaires, de nouvelles traductions de l’Ancien Testament en latin et en langues vernaculaires. Ils éditent également des commentaires des livres de l’Ancien Testament, des traductions latines d’œuvres juives (Le Talmud, Maïmonide, etc.) et des traductions hébraïques du Nouveau Testament.

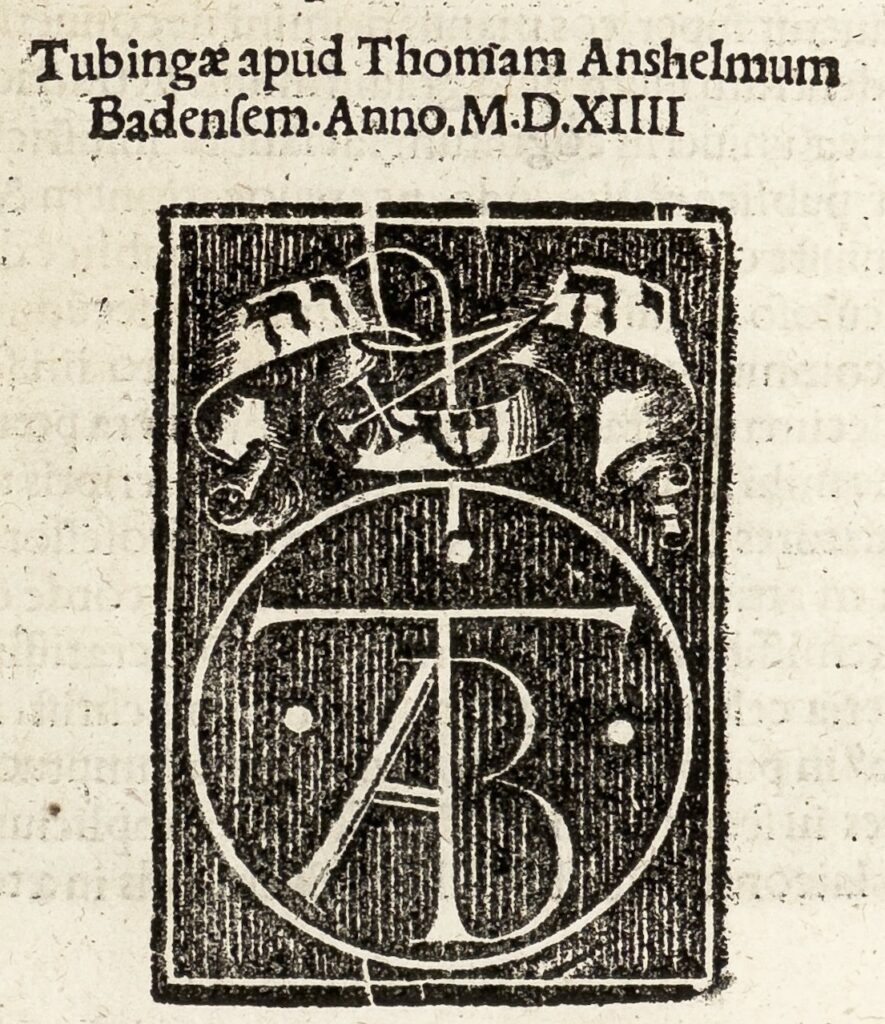

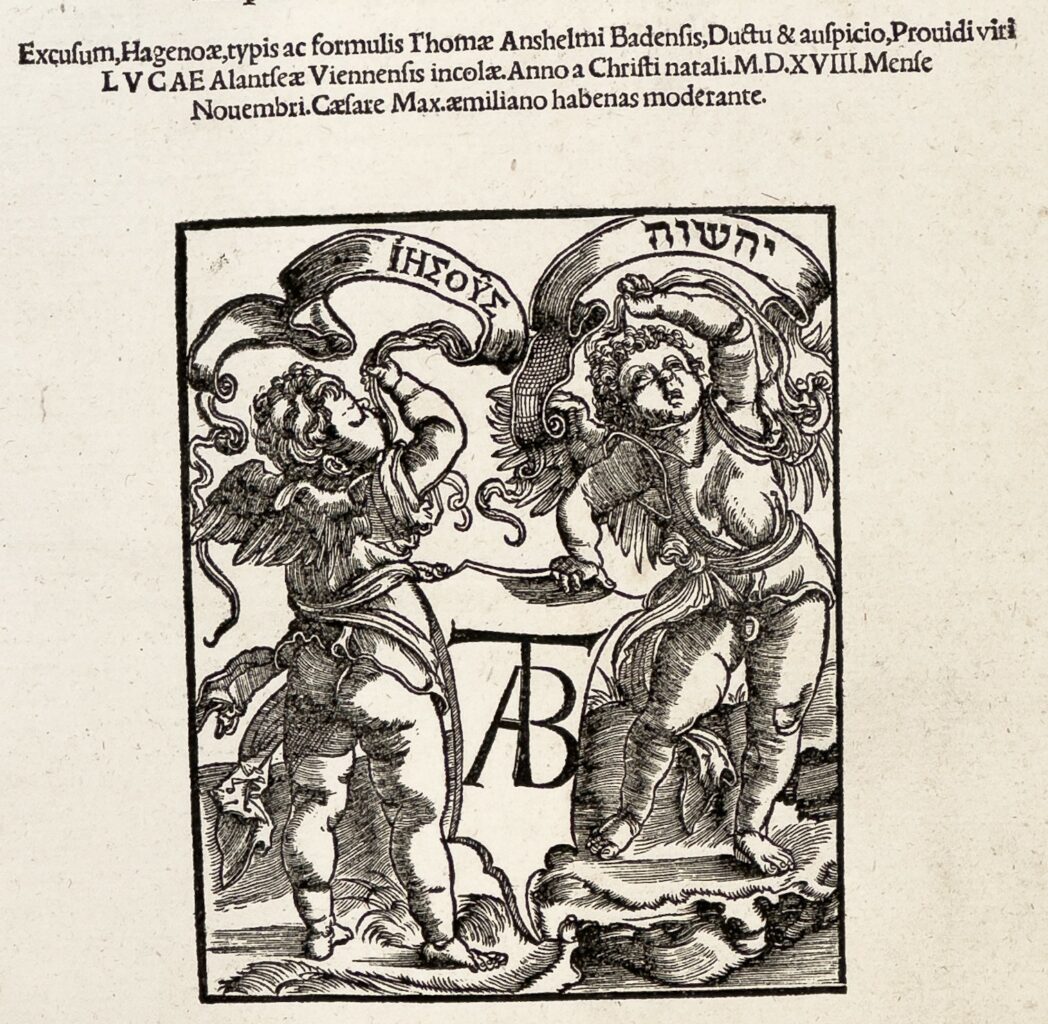

Johannes Reuchlin publie la majorité de ses ouvrages chez l’imprimeur Thomas Anshelm, installé successivement à Pforzheim, Tübingen et Haguenau (en Alsace). Anshelm choisit de mettre au centre de la marque de son imprimerie une théorie originale de Reuchlin, élaborée dans son livre De Verbo Mirifico – Du Verbe Prodigieux (1494). Reuchlin pensait que le nom hébraïque de Jésus était une forme augmentée du tétragramme « YHWH », le nom le plus courant de Dieu dans la Bible hébraïque, un nom que les juifs s’interdisaient de prononcer depuis l’Antiquité. Selon Reuchlin, Jésus s’appelait « YHŠWH », autrement dit le tétragramme au milieu duquel la lettre hébraïque « Shin » a été insérée.

Linguistiquement parlant, cette théorie ne tient pas la route : le nom hébraïque de Jésus était sans doute « YŠWʿ », un nom dérivé de la racine hébraïque signifiant « sauver » (Matthieu 1,21). La démarche de Reuchlin illustre bien l’état d’esprit des premiers hébraïsants chrétiens qui croyaient que l’hébreu était la clé pour comprendre les mystères de la religion.

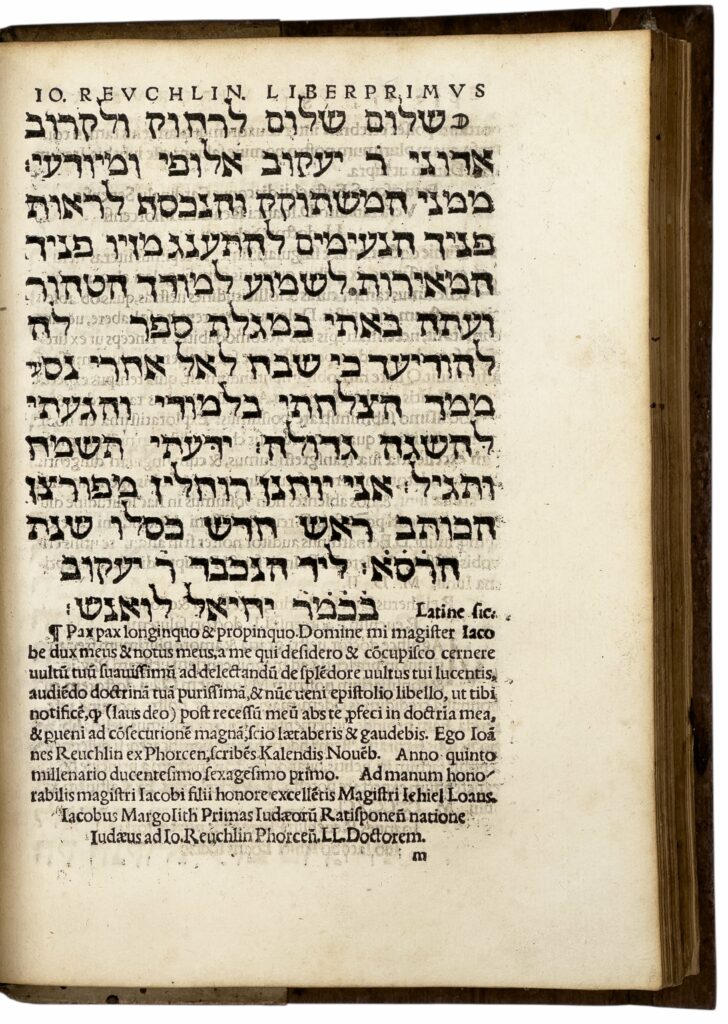

Dans le recueil de sa correspondance, Reuchlin inclut une lettre écrite en hébreu qu’il a adressé à Yéhiel Loans, le médecin juif de l’Empereur Frédéric III, qui l’avait aidé dans son apprentissage de l’hébreu. Il écrit : « Paix paix au lointain et au proche, mon maître Rabbi Jacob, mon ami et mon compagnon, de moi qui désire revoir ton beau visage et me délecter du reflet de ton visage radieux et d’écouter ton pur enseignement. Je t’adresse cette lettre pour t’informer que, grâce à Dieu, après t’avoir quitté, j’ai réussi mes études et j’ai atteint une grande compréhension. Je sais que tu t’en réjouiras. Moi, Johannes Reuchlin de Pforzheim, qui écris au début du mois de Kislev de l’an 5261 (novembre 1500), à l’honorable Rabbi Jacob (…) Yéhiel Loans. »

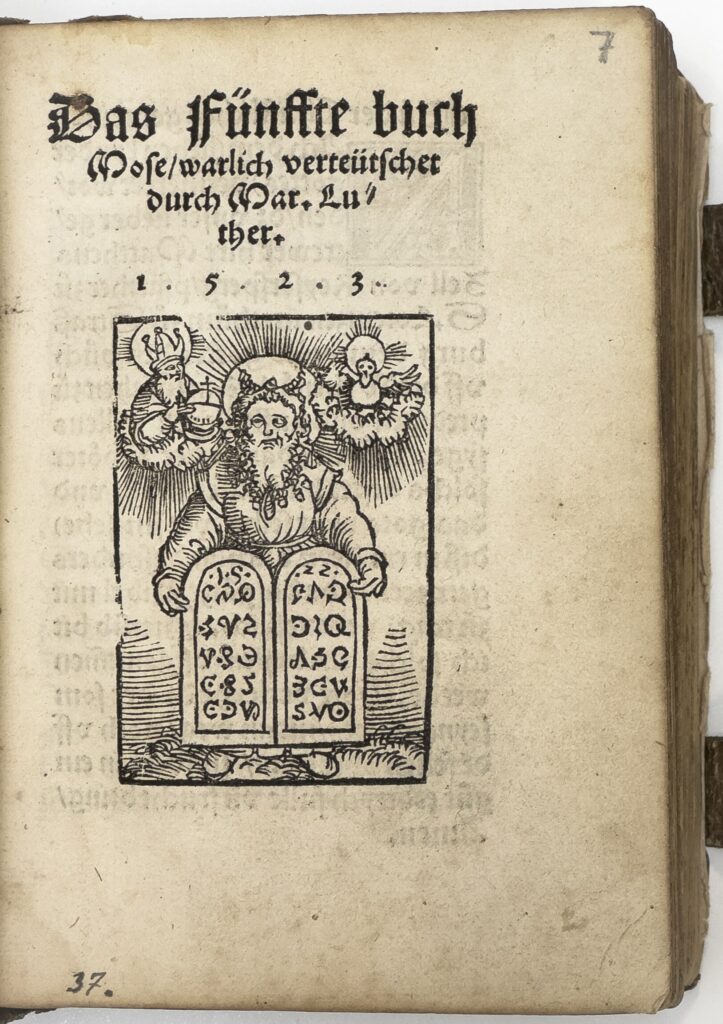

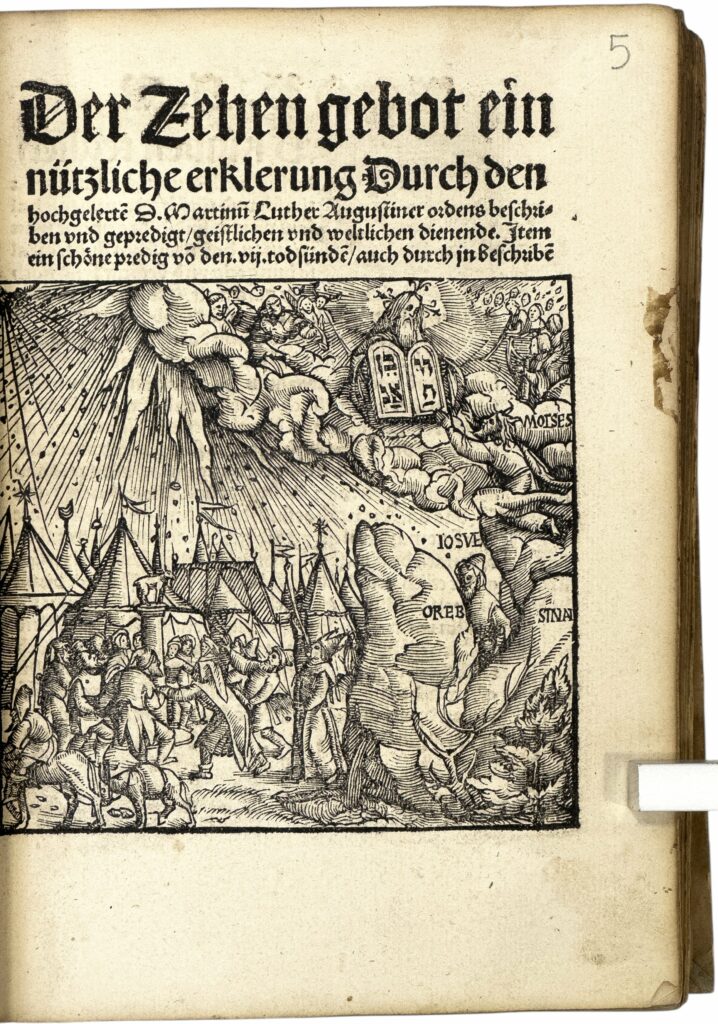

Dans les gravures figurant sur les pages de titre de ces deux ouvrages de Martin Luther, l’hébreu joue un rôle différent. Les tables de la Loi tenues par Moïse, sur la page de titre de la traduction allemande du Deutéronome, comporte des lettres inventées sauf, peut-être, la lettre hébraïque « Kaf ». Ne connaissant manifestement pas l’alphabet hébraïque, l’artiste suppose que les lettres exotiques seront interprétées dans le contexte comme étant de l’hébreu. En revanche, sur la page de titre de l’ouvrage dédié aux Dix Commandements, les tables de la Loi, tenues cette fois-ci par Dieu, comportent bel et bien des mots hébraïques. Il y est écrit : « Fils, Père, Esprit ». Dans ce cas, un message théologique attend d’être découvert par des lecteurs initiés à l’hébreu : les dix commandements sont remplacés par la trinité chrétienne.