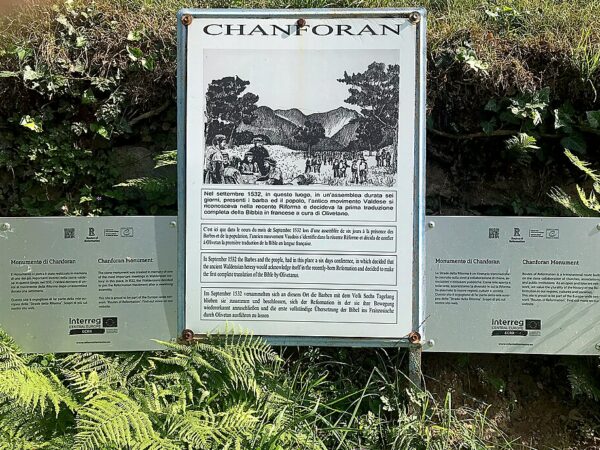

Le tournant de 1532

Réprimées, dispersées et cachées depuis des siècles, les communautés vaudoises ont fini par se rattacher à la Réforme. L’orientation en fut prise, sans doute à l’incitation de pasteurs réformés actifs dans l’actuelle Suisse romande et qui étaient en contact avec eux depuis au moins 1526. Cette adhésion fut décidée, non sans remous, lors du synode annuel de leurs communautés des deux versants franco-italiens des Alpes, qui eut lieu en 1532 à Chanforan, dans le val d’Angrogne en Piémont. Les positions de la Réforme étaient sensiblement différentes de leur foi : les vaudois, étrangers au monde savant des clercs, étaient sans doctrine élaborée. Par ailleurs, la justification par la foi était étrangère à leurs pratiques traditionnelles et à leur spiritualité, dans laquelle les œuvres d’inspiration directement évangélique jouaient un rôle important.

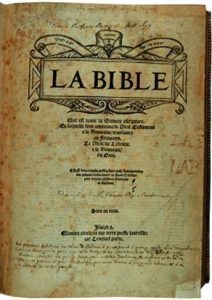

L’impression de la Bible dite d’Olivétan

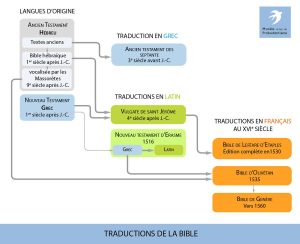

La décision cruciale fut de faire imprimer une Bible traduite en langue vernaculaire à partir des textes originaux hébreux et grecs. Les vaudois souhaitaient initialement que le latin figure en regard, ce qui fut abandonné lors de la réalisation.

Fait entièrement nouveau dans le domaine francophone, il s’agissait donc d’une Bible en langue vulgaire se voulant fidèle aux sources grecques et hébraïques. Ce choix se fit au détriment de la langue d’oc pratiquée par les vaudois. Guillaume Farel, originaire de Gap, et Antoine Saunier, originaire du Dauphiné, qui étaient présents à Chanforan, s’engagèrent à mener à bien ce projet ; il fut financé par les communautés vaudoises au prix de 800 écus d’or, somme alors énorme. L’humaniste réformé et cousin de Jean Calvin, Pierre Olivétan, y travailla dans les vallées vaudoises entre 1532 et février 1535. Cette Bible fut imprimée en 1535 près de Neuchâtel. En raison de son imposant format (in folio), elle était peu faite pour la lecture individuelle de gens modestes et peu familiers avec la langue française. Les réformés ont ainsi utilisé le souhait des vaudois de disposer d’une Bible complète en vernaculaire et fidèle aux sources anciennes pour produire la Bible qui servit de source aux Bibles réformées françaises suivantes (notamment la Bible de Genève).

Vers une identité réformée

Le passage des vaudois à une identité réformée (alors à peine naissante dans l’espace helvétique francophone proche) fut donc progressif : le processus prit environ deux générations pour les vaudois. Par exemple, leurs « barbes » (ou « oncles », c’est-à-dire anciens, qui étaient leurs ministres de la parole) étaient célibataires et itinérants, et il fallut du temps pour qu’ils deviennent des pasteurs. De même, il fallut « dresser » des églises sur le mode réformé (réalité qui prit sa forme typique à Genève à partir des années 1536-1541), avec confession de foi, textes imprimés, lieu de culte public, culte en français, etc.

Vers 1566-1568, dans la pièce de théâtre anonyme intitulée Tragédie du sac de Cabrières, composée à Genève, cette transformation est supposée accomplie et allant de soi, car aucun trait typique des vaudois anciens n’y apparaît : par exemple, il n’y a pas de personnage de barbe ou de pasteur, ce qui n’excluait pas, chez les vaudois concernés, une conscience de l’origine ancienne, singulière et clandestine de leur communauté.

La persécution dont les vaudois du Luberon avaient été les victimes en 1545, acheva de rendre leur cause connue, défendue et célèbre dans l’Europe protestante. Contribuèrent à cette publicité les lettres qu’adressèrent pour leur défense les autorités protestantes au roi de France François Ier, et le récit de la persécution dans les Actes des martyrs de Jean Crespin, ainsi que les publications que suscita le procès des responsables du massacre. Absorbés par la Réforme au moment où celle-ci commençait à peine à se mettre en place dans l’espace francophone, à Genève et ailleurs, les vaudois furent traités par les autorités catholiques comme « luthériens », puis, une fois ce terme devenu courant dans les années 1560, comme « calvinistes ».