Tradition familiale

Denis Bühler, né à Lahr dans le Wurtemberg et mort à Lausanne (Suisse) et Eugène, né à Clamart (Hauts de Seine) et mort à Paris, appartiennent à une famille protestante issue du Refuge suite à la révocation de l’édit de Nantes.

À la mort de son père, pépiniériste à Clamart, Denis reprend en 1837 la direction de l’entreprise. Il y développe son goût pour l’étude des végétaux. Eugène étudie à l’École royale d’horticulture de Versailles où il obtient son diplôme.

Eugène bénéficie d’une double éducation liée aux métiers du paysage et de l’art. Il maîtrise comme son frère Denis les savoirs relatifs à la nature, mais pratique aussi le dessin. Sa pratique s’inscrit dans les pas des « jardiniers du roi », dans une démarche associant le paysage naturel et le bâti. Inspiré des tableaux de Poussin et de Claude Gellée, dit « Le Lorrain », les Bühler rompent avec le rigorisme des jardins à la française. Ils figurent parmi les principaux promoteurs du style paysager érigé en modèle officiel sous le Second Empire, aux côtés d’Adolphe Alphand et de Jean-Pierre Barillet-Deschamps, maîtres-d’œuvre de la nouvelle politique des « espaces verts » tracée par Napoléon III et Haussmann, ou encore par le paysagiste et botaniste Édouard André.

Il est difficile de distinguer la part respective de chacun des deux frères dans les lieux auxquels leur nom est associé. En effet, ils ont le plus souvent collaboré, qu’il s’agisse des grands parcs urbains ou des nombreux domaines privés.

Installés à Paris en 1843, au 147 rue de Grenelle, les deux frères se lancent ensemble dans la réalisation de parcs et jardins. Ils travaillent pour une clientèle fortunée notamment dans le milieu protestant, banquiers, industriels, comme l’imprimeur François-Charles Oberthür.

Dès 1840, ils obtiennent un contrat auprès de la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest et d’Orléans, avec pour mission de recomposer les parcs amputés par le passage de la ligne. À ce titre, ils voyagent gratuitement en train, ce qui peut expliquer le nombre de leurs réalisations dans des régions excentrées : Bretagne, Touraine, Pays de la Loire, Région Centre et jusqu’au Midi.

En Aquitaine, les frères Bühler créent une trentaine de parcs, si bien qu’en 1882 à Saint- Émilion ils acquièrent le château de Ripeau dont ils aménagent le parc de vingt hectares.

Le parc de la Tête d’Or

Ce parc urbain, créé sous l’impulsion du préfet et du maire de Lyon dans le but de « donner de la nature à ceux qui n’en ont pas », est contemporain de Central Park à New York, également créé en 1857. Il demeure l’un des plus grands parcs urbains de France. Sa réalisation, confiée aux frères Bühler et à l’ingénieur Gustave Bonnet, est achevée en 1861. La partie zoologique et le jardin botanique datent de 1865 et 1887.

Situé sur les bords du Rhône, le parc offre sur 117 hectares une étendue de nature dans la cité. Avec des vues très vastes près du lac, des allées sinueuses, l’introduction d’arbres exotiques, ce parc constitue une référence dans l’art des jardins de la seconde moitié du XIXe siècle. Il est accessible par sept entrées, dont la plus remarquable, la porte des Enfants du Rhône, ouvre sur la perspective d’un lac de 16 hectares, centre de la composition paysagère.

À l’origine, ce parc n’avait aucune clôture. À partir de 1888, une clôture est installée, remplacée plus tard par de hautes grilles. Le parc est enrichi de nombreux bâtiments comme les grandes serres en 1865, le vélodrome, le chalet des gardes et le chalet du parc en 1894, les serres de collection en 1899, le monument aux morts de l’île aux Cygnes entre 1914 et 1930 ou la nouvelle roseraie entre 1961 et 1964.

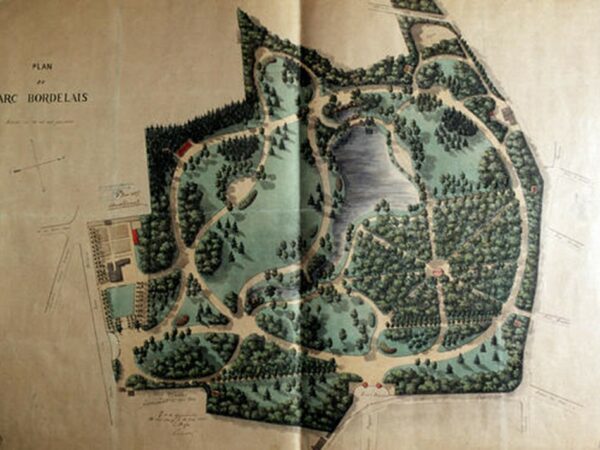

Le parc bordelais

Ce parc est le plus grand espace vert urbain du centre de Bordeaux. Les 28 hectares du parc sont achetés en 1864 à un négociant anglais en vins à Bordeaux. Il est alors occupé par des vignes, des champs et des forêts. L’acquéreur, une société anonyme, compte y installer un parc et un jardin d’acclimatation. Mais son projet échoue, et la ville de Bordeaux rachète le « domaine Cutler » en 1882 pour 345.000 francs.

Le parc bordelais, inauguré en 1888 par le président de la République Sadi Carnot, répond à cet idéal de démocratie où « il faut donner une campagne à ceux qui n’en ont pas » en prenant comme modèle les grands parcs parisiens de la seconde moitié du XIXe siècle. Camille Godard, qui a légué sa fortune à la ville pour l’acquisition du parc, y fait planter de nouvelles espèces végétales : séquoia, magnolia, noyer d’Amérique, cyprès chauves de Louisiane, la plupart introduits en Aquitaine au début du siècle.

Dans l’esprit d’Eugène Bühler, l’objectif est que chaque visiteur puisse chaque jour trouver un nouvel itinéraire de promenade. L’espace est marqué par un large plan d’eau d’1,2 hectare. Les remblais issus des travaux du bassin servent à vallonner les hauteurs du parc afin de renforcer le sentiment de campagne champêtre, en contraste avec le plat paysage de Bordeaux. Le parc Bordelais est un lieu d’agrément et de villégiature citadine, qui se veut dès sa création comme « un parc discret, lumineux et calme qui fasse ressortir une grande leçon d’harmonie ».

Il abrite plus de cinquante espèces végétales remarquables et se compose de différents éléments tels son portail entrée Carnot, son grand bassin ou encore sa ferme d’animaux de races traditionnelles du Sud-Ouest. On y trouve petits bois, sentiers, abondants massifs de fleurs, plans d’eau, écureuils, lapins en liberté…

Les parcs de Béziers et de Montpellier

L’aménagement du jardin public du Plateau des poètes à Béziers pour relier la ville à sa nouvelle gare est l’œuvre des Bühler qui conçoivent en 1860 ce vaste parc escarpé avec lacs, cascades, allées sinueuses bordées de séquoias et de noyers noirs d’Amérique.

Ce projet urbain est contemporain de celui de Montpellier dont la municipalité commande aux frères Bühler un jardin public, le square Planchon, destiné également à relier le nouveau quartier de la gare au centre ville.

Ces parcs urbains sont à l’origine de la notoriété des frères Bühler. Reconnus pour leur conception de parcs traités à la façon de grands paysages, ils tracent des allées spacieuses, en courbes, aménagent des plantations en bosquets pour encadrer des perspectives, favorisent l’exotisme en privilégiant des essences récemment acclimatées, comme les séquoias, gingkos, tulipiers ou cèdres.

Les jardins privés

La réputation acquise à la suite des commandes publiques leur amène une vaste clientèle de propriétaires terriens nobles ou issus de la bourgeoisie aisée.

Denis Bühler travaille pour l’imprimeur François-Charles Oberthür à Rennes, dans les parcs des châteaux de Valençay et du Magnet (Indre) ainsi qu’à Kerguéhennec (Morbihan). Eugène intervient pendant la guerre de 1870 au domaine des Touches en Touraine et dans le parc des Prébendes d’Oé à Tours (1871). Ils travaillent dans le parc créé sous le Premier Empire par l’industriel Christophe-Philippe Oberkampf à Jouy-en-Josas ainsi que dans le jardin Moët à Épernay, ou encore dans celui du château d’Esclimont (Yvelines). Ils travaillent à Pibrac (Haute-Garonne) et à Bonnétable (Sarthe), tandis que les archives privées attestent leur intervention au parc de Courson (Essonne).

Postérité

Le parc Bühler 2013

Inauguré en juillet 2013, ce parc de 4 hectares situé au cœur de Bordeaux-Nord, zone alors en friche, le long d’infrastructures routières, porte le nom des frères Bühler. Les lauréats du projet décident de relier le lac de Bordeaux et l’écoquartier naissant. Le parc est composé de sous-bois de pins, de prairies ouvertes avec un théâtre de verdure et des espaces sportifs et ludiques. Il s’articule autour d’un plan d’eau, liant le quartier des Aubiers à l’écoquartier de Ginko, Les essences choisies s’inscrivent dans un objectif écologique, avec des espèces adaptées.

Jardin Denis Bühler, square de l'Église Protestante Luthérienne Saint-Jean, 147 rue de Grenelle à Paris, mémoire des frères Bühler

D’une grande piété, les frères Bühler lèguent à l’Église luthérienne de Paris leur patrimoine immobilier de la rue de Grenelle, composé d’une villa et du pavillon du gardien, ainsi qu’une somme destinée à édifier un temple sur cette propriété de 4.500 m².

Le jardin Denis Bühler, enclave verdoyante de l’Église Protestante Saint-Jean, entretient le souvenir des deux paysagistes. L’église a été construite en 1910. Plan en croix latine, nef unique, voûte en bois, elle est bâtie sur les plans des architectes Achille Henri Chauquet (1872-1957) et Jean Naville (1871-1958) dans un style néogothique.

Le presbytère et ses dépendances occupent l’ancien domicile de la famille Bühler. Aux deux maisons de bois en style alsacien, s’ajoutent une maison à colombages et un pavillon suisse, ainsi qu’une petite serre qui perpétue la mémoire des deux frères paysagistes.

Le square, aménagé en 1987, est planté d’arbres d’essences variées, séquoia, bouleau, érable, sycomore, tilleul.

Principaux parcs et jardins créés par les frères Bühler

1/ Jardins publics

1856, promenade des Chartreux ( Lyon)

1857, parc de la Tête d’or ( Lyon)

1858, le Champ de juillet ( Limoges)

1858, square Planchon et place de la Canourgue (Montpellier)

1859, jardin botanique (Bayeux)

1864, jardin Sicard (Tours)

1867, Jardin du Thabor (Rennes)

1867, plateau des Poètes ( Béziers)

1871, prébendes d’Oe (Tours)

1860 et 1884, projet Gambetta et parc bordelais (Bordeaux)

2/ Jardins privés

– Bretagne :

1842, propriétés de Guébriand (Saint-Pol-de-Léon-Kernévez)

1864, propriété Oberthür, rue de Paris (Rennes)

1872, Bois Cornillé (Val d’Izé)

– Touraine, centre :

1870, La Grenadière (Saint-Cyr sur Loire)

1871, parc des châteaux d’Azay le Ferron et de Valençay

– Aquitaine :

1860, parc du château de Virelade (Podensac)

1874, parcs des châteaux Giscours, Labarde et Ripeau ( Saint-Emilion)

Essonne :

1856, parc du château de Courson (Bruyères-le-Châtel)