D’où vient le nom de vaudois ?

Le nom de ce mouvement peut prêter à confusion : il n’est aucunement lié aux habitants du canton de Vaud, territoire de la Suisse francophone.

Le terme renvoie ici au fondateur du mouvement, un riche marchand de la ville de Lyon dont on sait fort peu de choses. Son nom est connu dans les sources sous la forme latine de Valdesius : c’est la traduction d’un nom qui, dans la langue franco-provençale, est probablement Vaudès (ou Valdès).

Mais le nom de l’initiateur du mouvement varie en fonction des sources, des régions et des époques : il est parfois appelé Valdensis, Valdentius, Valdeus ou bien Waldus.

Ce n’est que deux siècles plus tard que commence à apparaître un prénom : Pierre, sans doute donné pour inscrire Vaudès dans les pas de l’apôtre. Les sources françaises commencent à parler de « Pierre Valdès », les sources allemandes le nomment « Petrus Waldus », et les sources italiennes « Pietro Valdo ». Et c’est finalement le nom de « Pierre Valdo » qui s’impose peu à peu en français.

Vaudois = hérétiques ?

Le terme de « vaudois », lorsqu’il apparaît au Moyen Âge, est utilisé par l’Inquisition pour désigner les disciples de Vaudès et les ranger dans la vaste nébuleuse des « hérétiques ».

Les vaudois ont ainsi rapidement été assimilés à d’autres hérétiques, et leurs adversaires ont établi entre toutes ces hérésies des filiations plus ou moins imaginaires. La plus tenace de ces confusions est le rapprochement entre vaudois et cathares.

De nombreux auteurs ne font d’ailleurs pas la différence entre ces mouvements : « Les vaudois, entre les divers noms qu’on leur donne, eurent celui d’albigeois », écrit par exemple Agrippa d’Aubigné en 1616.

Les noms donnés aux « sectes » accusées d’hérésie ne correspondent pas forcément à des réalités clairement définies : ils prolifèrent et sont interchangeables. De la part de l’Inquisition, la confusion entretenue dans le vocabulaire permet d’exagérer le danger des hérésies et de mieux lutter contre elles. Les hérésies sont vues comme une hydre dont les multiples têtes sont rattachées à un même corps : c’est pourquoi les « vaudois, cathares, patarins et autres hérétiques » doivent être combattus car ils répandent leur venin dans toutes les provinces.

Les vaudois, des précurseurs de la Réforme ?

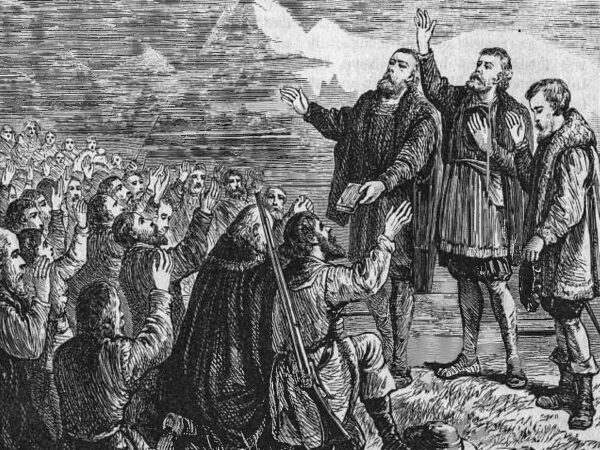

Après leur adhésion à la Réforme protestante au XVIe siècle, les vaudois sont l’objet de nouvelles légendes.

Théodore de Bèze affirme en 1580 que les vaudois sont « les restes de la pure primitive Église Chrétienne, vu qu’il appert que par une très admirable providence de Dieu ces gens se sont si bien maintenus parmi tant de tempêtes, qui par l’espace de plusieurs centaines d’années ont ébranlé le monde au milieu des pratiques de l’Évêque de Rome, qui a misérablement assujetti l’Occident, et nonobstant les horribles persécutions émues contre eux, qu’il n’a été possible de les ranger sous le joug de l’idolâtrie et tyrannie de l’Antéchrist » (Les vrais portraits des hommes illustres en piété et doctrine).

En 1599, le réformé hollandais Philippe de Marnix dresse un Tableau des différends de la Religion, c’est-à-dire un panorama du christianisme en rupture avec la papauté : il affirme que l’Église catholique a apostasié la vraie foi, et que la véritable Église de Dieu a vécu cachée pendant des siècles ; il esquisse ainsi une longue lignée des chrétiens persécutés, depuis Jean Scot et Vaudès jusqu’à la Réforme.

En 1644, le pasteur Pierre Gilles va plus loin en assimilant totalement vaudois et protestants dans son livre intitulé Histoire ecclésiastique des églises réformées, recueillies en quelques vallées de Piémont et circonvoisines, autrefois appelées églises vaudoises, commençant dès l’an 1160 de notre Seigneur, et finissant en l’an mille six cents quarante-trois.