À la recherche des hérétiques

À partir de 1530, François Ier invite les évêques à rechercher des hérétiques de peur de la diffusion des doctrines luthériennes dans le royaume de France. L’archevêque d’Aix découvre les vaudois de son diocèse dans les paroisses du Luberon. En novembre 1530, l’évêque d’Apt nomme le dominicain Jean de Roma inquisiteur dans son diocèse. Le religieux révèle l’importance du réseau vaudois. Leur présence en Provence, passée inaperçue jusque-là, remonte parfois aux années 1460.

À compter de 1532, les arrestations, procédures et exécutions ne cessent à l’encontre des vaudois et autres « hérétiques » de Provence. Entre 1532 et 1539, plus de quatre cents personnes sont accusées et poursuivies « d’hérésie vaudoise et luthérienne ». L’exécution d’un meunier, Colin Pellenc, et la confiscation de ses biens provoquent une réaction des vaudois de Mérindol, qui saccagent le moulin royal du Plan d’Apt.

1540 : l’arrêt du Parlement d’Aix-en-Provence

Le 30 juillet 1540, le Parlement d’Aix cite « ceux de Mérindol » à comparaître pour crime de lèse-majesté divine, mais les intéressés ne défèrent pas. « Ajournée à trois brefs jours » par la cour aixoise le 7 octobre de la même année, l’injonction reste lettre morte. Constatant que rien n’a été fait, le Parlement prend le 18 novembre 1540 l’arrêt dit « de Mérindol », qui prévoit « qu’en punition de leurs erreurs tous leurs villages seraient rasés, les forêts coupées, les arbres fruitiers arrachés, les chefs et principaux révoltés exécutés à mort, et leurs femmes et enfants réduits en esclavage », mais aussi la saisie de leurs biens, l’expulsion de leurs familles.

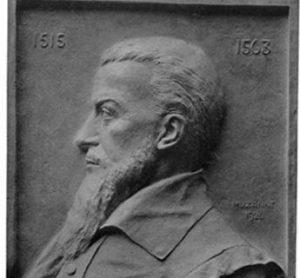

En décembre 1543, Jean Meynier d’Oppède (1495-1558) devient premier président du Parlement d’Aix-en-Provence. Il se promet d’anéantir les vaudois.

Ce n’est que cinq ans plus tard, en 1545, que le roi ordonne finalement l’exécution de l’arrêt contre Mérindol, sous la pression du pape par l’intermédiaire de son ambassadeur à la cour de France. Le souverain demande au Parlement d’Aix de se faire prêter main forte par le gouverneur de Provence. Par un arrêt du 12 avril 1545, le Parlement d’Aix décrète « la totale extirpation des dits vaudois et luthériens ».

1545 : l’expédition militaire

Officiellement, il s’agit d’exécuter une décision judiciaire, mais c’est à l’armée que la tâche est confiée. Des troupes sont réunies en février, commandées par le capitaine Polin de la Garde et le baron Jean Meynier. Ce dernier détient aussi la lieutenance du roi en Provence, en l’absence du gouverneur. Trois commissaires du Parlement, choisis au sein de la cour d’Aix, sont désignés pour superviser l’opération. Le soir du 13 avril 1545, juste après Pâques, les commissaires couchent à Pertuis. Pendant ce temps, les troupes pontificales sont réunies à Cavaillon, visant la petite cité fortifiée de Cabrières-d’Avignon, entièrement vaudoise.

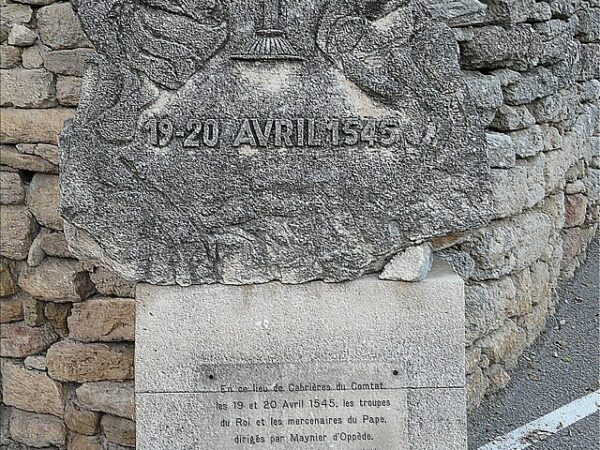

L’opération militaire commence le lundi 13 avril au départ de Pertuis et dure jusqu’au dimanche 19 avril où, à la suite du siège, la prise de Cabrières-du-Comtat marque la fin officielle de l’exécution. Meynier d’Oppède intervient à Villelaure et à Lourmarin ; le « capitaine Polin » envahit les villages de la vallée d’Aigues ; l’armée du légat pontifical investit Cabrières d’Avignon.

Le chef de la résistance vaudoise, Eustache Marron, a son fief à Cabrières (actuel Cabrières-d’Avignon) : le village est détruit le 19 avril par l’armée du baron Meynier, comme 23 autres villages du Luberon (parmi lesquels Peypin, La Motte d’Aigues, Saint-Martin, Nyons, Lacoste, Lourmarin, Villelaure, Trésémines, La Roque d’Anthéron, Janson).

Les villages abandonnés par leurs habitants, qu’ils soient ou non vaudois, sont mis à sac et brûlés, les maisons saccagées et détruites, les récoltes détruites et pillées, les troupeaux tués. Qu’ils soient vaudois ou catholiques, ceux qui tombent aux mains de l’armée sont massacrés. Les soldats poursuivent les fugitifs dans les bois et les grottes, comme à Murs. Les soudards commettent des viols sur les femmes de Lacoste, village pourtant hors de la zone concernée par l’arrêt.

À Cabrières, une armée forte de plus de 5 000 hommes se présente aux portes de la ville. L’église, dans laquelle la population s’est réfugiée, est incendiée. Les excès commis défrayent la chronique. Tout le pays est ainsi détruit du 14 au 19 avril ; et pour atteindre ceux qui s’étaient réfugiés dans les bois ou dans les montagnes, le Parlement d’Aix et le gouvernement pontifical d’Avignon proclament le 24 avril, par toute la province, « que nul n’osât donner retraite, aide, secours, ni fournir argent ni vivres à aucun vaudois, sous peine de la vie ». Au mois d’août 1545, le roi envoie dans les provinces des conseillers du Parlement de Paris comme commissaires pour la poursuite et la punition des hérétiques.

La victoire du roi est célébrée sur l’hérésie au prix d’exactions considérables : 3 000 personnes tuées en cinq jours, des milliers de fugitifs, des enfants rançonnés, des centaines d’hommes envoyés aux galères et dans les prisons royales d’Aix.

La population des villages catholiques voisins se livre au pillage au nom de la foi. Plus tard, des procédures sont ouvertes à l’encontre de ceux qui se sont emparés des biens vaudois, car les biens des condamnés pour hérésie sont officiellement confisqués au nom du roi pour être vendus aux enchères.

Le retentissement du massacre

De nombreux vaudois trouvent refuge à Genève, mais la présence vaudoise se maintient dans le Luberon. Les survivants rebâtissent leurs villages. La communauté vaudoise locale perd sa référence au passé vaudois et s’intègre dans le protestantisme français. Jusqu’en 1560, plus de 2 000 personnes sont inquiétées pour leur foi, les deux tiers d’entre eux étant des « pauvres de Lyon ».

Le traumatisme subi par la population survit longtemps dans la mémoire collective. Le massacre des vaudois du Luberon préfigure les guerres de religion. L’expédition punitive de 1545 a un retentissement considérable en Europe, notamment auprès des princes allemands et des cantons suisses protestants. L’ampleur de la répression frappe les imaginations. Les catholiques y voient une victoire du pape et de la foi.

Les suites judiciaires du massacre

En 1545, Mérite de Trivulce, tutrice du seigneur de La Tour d’Aigues alors mineur, en tant que dame des villages de la vallée d’Aigues saccagés lors des opérations alors qu’ils n’étaient pas compris dans le périmètre de l’arrêt parlementaire, est la première à en appeler à la justice du roi.

François Ier demande des comptes sur l’opération. Le 8 août 1545, un verdict royal approuve l’expédition. La justification du roi est que les vaudois ont été punis parce qu’ils refusaient de payer la dîme.

À la mort de François Ier en 1547, Henri II crée une juridiction spéciale, la Chambre de la Reine, pour juger Meynier d’Oppède et d’autres personnes impliquées dans les crimes. L’acte d’accusation reproche à Meynier d’avoir commis les massacres de sa propre initiative et condamné les vagabonds à mourir de faim. En 1550, le roi renvoie l’affaire devant la Grand-Chambre du Parlement de Paris.

Meynier et le baron de la Garde trouvent le moyen de se justifier et sont relaxés en 1552 et 1553. Meynier n’exprime aucun remords pour ses actions contre les vaudois. Les juges du Parlement de Paris, à l’issue du procès qui s’est ouvert le 18 septembre 1551, blanchissent les principaux acteurs de l’expédition du Luberon, à l’exception de l’avocat général au parlement d’Aix, Guillaume Guérin, qui est condamné et décapité en 1554 pour faux en écriture et prévarication. Meynier d’Oppède est rétabli dans ses fonctions de Premier président du Parlement d’Aix par lettres royales du 2 novembre 1553 et nommé chevalier de Saint-Jean-de-Latran par le pape ; il reste à la tête du Parlement d’Aix jusqu’à sa mort en 1558.

L’affaire de Cabrières et Mérindol donne une publicité nationale et internationale aux vaudois, notamment par la nouveauté juridique consistant à voir le Parlement d’Aix en Provence traduit devant le Parlement de Paris. Le procès voit s’affronter deux Parlements. Bien des contemporains s’indignent moins des massacres que du fait qu’une cour souveraine comme celle de Provence soit contrainte de comparaître devant celle de la capitale, érigeant par là même le Parlement de Paris au-dessus des autres.

Conclusion

Que devinrent les vaudois ? Certains se réfugient à Genève, où ils sont bien accueillis. D’autres trouvent refuge dans des communautés du Dauphiné. En 1553, Sébastien Castellion (1515-1564) écrit, dans la préface de son Traité des hérétiques : « Qui voudrait se faire chrétien quand il voit que ceux qui confessent le nom du Christ sont meurtris par les mains des chrétiens, par le feu, par l’eau, par l’épée, et traités plus cruellement que les voleurs et les assassins ? »