Le soutien des Églises protestantes européennes

Tout au long du XVIIIe siècle, les vaudois peuvent compter sur l’appui des puissantes et riches Églises protestantes européennes, notamment Genève et Lausanne bien sûr, mais aussi les Provinces-Unies, l’Angleterre ou la Prusse.

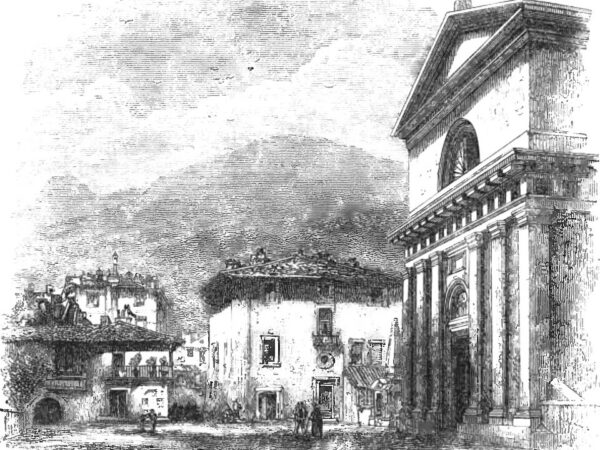

Ce réseau fournit un soutien financier important aux pasteurs et aux écoles vaudoises. En 1735 un comité vaudois est créé par les Églises d’Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Delft, pour payer les pasteurs et les maîtres d’école et secourir les familles dans le besoin. Des écoles élémentaires sont ainsi créées dans les vallées vaudoises, ainsi qu’une école latine à Torre Pellice en 1769. Pour poursuivre leurs études, les jeunes vaudois n’ont pas l’autorisation de fréquenter les écoles secondaires de Turin : ils partent alors à l’étranger, grâce aux bourses d’études qui leur sont réservées à Lausanne, Genève, Bâle, Marbourg, Leyde ou Heidelberg. Mais à la fin de leurs études, certains jeunes vaudois préfèrent ne pas rentrer dans leurs vallées et viennent grossir les rangs de la diaspora, à l’exemple d’Antoine Monastier (1774-1852), né à Angrogne, parti en 1791 faire sa théologie à Lausanne, consacré pasteur en 1798 et qui décide de rester à Lausanne pour y fonder une maison d’éducation ; il se rend célèbre en rédigeant une Histoire de l’Église vaudoise depuis son origine et des Vaudois du Piémont jusqu’à nos jours (1847-1850).

Grâce à ces soutiens, se développe progressivement une bourgeoisie commerçante dans les vallées vaudoises, qui collabore naturellement avec le monde des affaires protestant européen.

L’impact de la Révolution française

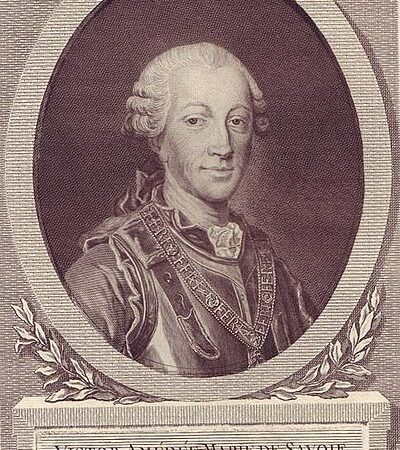

La Révolution française a de grandes conséquences sur les territoires des États voisins. Lorsque les guerres révolutionnaires éclatent en 1792, le duc de Savoie et roi de Sardaigne, Victor-Amédée III, tente de rester neutre, mais il est soupçonné de connivence avec l’Autriche : le duché de Savoie est envahi par la France.

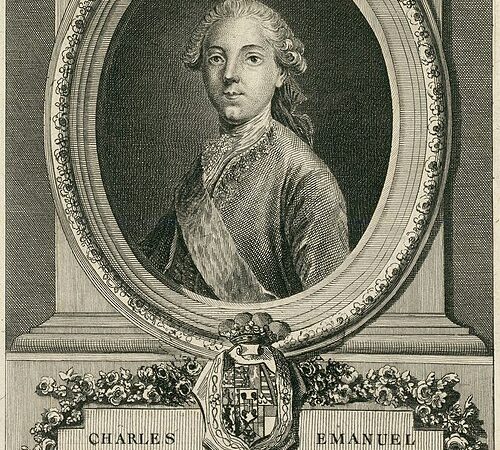

Son fils Charles-Emmanuel IV lui succède en 1796, héritant d’un État qui a perdu une grande partie de son territoire : il souhaite avoir des relations apaisées avec la République française, mais le contexte géopolitique évoluant, il est obligé de s’exiler en décembre 1798 face à l’avancée des troupes françaises.

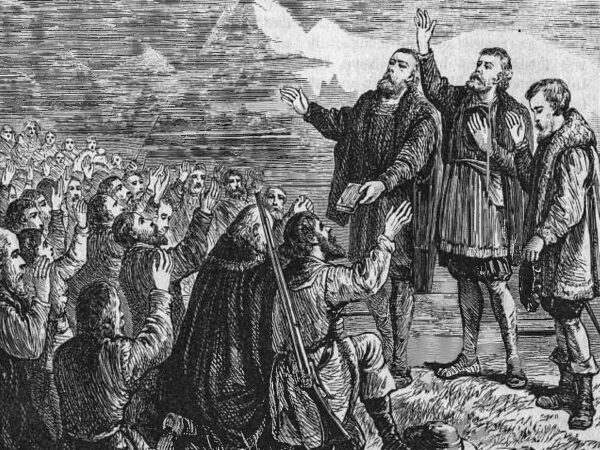

Les Français apportent une entière liberté et permettent aux vaudois de sortir de leur « ghetto » : les protestants jouissent des mêmes prérogatives que les catholiques. Des arbres de la liberté sont plantés dans toutes les vallées vaudoises, et les Français sont acclamés par des chansons comme celle-ci :

(sur l’air de la Marseillaise)

Allons, enfants de la patrie,

Notre bonheur est assuré.

Aux chaînes de la tyrannie

Succède enfin la liberté.

Pour les amis quelle journée !

Leurs vœux seront donc accomplis.

Les projets de leurs ennemis

Se sont envolés en fumée.

(refrain) De la joie, Citoyens !

Tous nos fers sont brisés :

Chantez, chantez :

Gloire aux Français, qui

Nous ont délivrés.

Chantons, chantons :

Gloire aux Français, qui

Nous ont délivrés.

Les vaudois prennent le parti de la France : un corps de Chasseurs vaudois (ou « Légion vaudoise ») est levé en avril 1799, composé de deux bataillons de 1500 hommes et chargé d’assurer la sécurité de la région. Trois cents soldats français malades ou blessés, fuyant devant les Autrichiens en mai-juin 1799, sont transportés par les habitants du village de Bobbio jusque sur le sol français.

Les vaudois font un accueil enthousiaste non seulement aux idées révolutionnaires françaises, mais aussi à l’annexion de la région décidée par Napoléon Bonaparte en 1801 : le Piémont est divisé en six départements français. En récompense de leur ralliement à la France, les vaudois sont déclarés « dignes de la reconnaissance nationale » et intégrés dans le système concordataire français, qui salarie les pasteurs et finance les Églises.

La Restauration puis l’émancipation de 1848

La chute de Napoléon et la fin de l’Italie française en 1814 provoquent un retour en arrière : le roi de Sardaigne, Victor Emmanuel Ier, reprend le pouvoir. Les vaudois sont à nouveau interdits d’installation hors de leurs vallées. Des poursuites sont à plusieurs reprises engagées contre des pasteurs pour des prétextes divers (baptême d’un enfant illégitime, alors que tous les enfants nés hors mariage sont considérés de droit comme catholiques ; publication de livres sans la permission de la censure royale…).

La même politique de répression est poursuivie par le roi Charles-Félix et par le roi Charles-Albert. Mais au cours de son règne, Charles-Albert évolue et se montre ouvert à des réformes libérales : il réorganise l’État, l’armée, la justice, et favorise le développement du commerce. En 1848, Charles-Albert signe un édit d’émancipation : il donne à tous ses sujets non catholiques (vaudois et juifs) la permission de poursuivre des études supérieures et de pratiquer des professions libérales. Les vaudois peuvent désormais jouir de toutes les libertés.