Elias Schad (écrit aussi : Schade ; en latin : Schadaeus) est né dans une famille de condition modeste à Liebenwerda : son père est cordonnier. En 1562, il commence ses études à l’Université de Wittemberg non loin de sa ville natale. Quelques mois plus tard, Schad arrive à Strasbourg, où il passe finalement le reste de sa vie. Une bourse lui permet de poursuivre ses études de théologie à la Haute École. En 1570, il est nommé diacre à l’église Sainte-Aurélie et se marie avec Agnès Luckardin, avec qui il aura trois enfants. Il exerce aussi en tant que pasteur à Entzheim. En 1577, il devient le pasteur de l’église Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg. Il est également prédicateur à la Cathédrale.

À partir de 1586, Schad donne des cours d’Ancien Testament à Haute École, puis, en 1589, il est nommé professeur d’hébreu. Schad est proche de Jean Pappus et soutien l’imposition de l’orthodoxie luthérienne à Strasbourg. Le 19 novembre 1593, Schad meurt à la suite d’un accident cérébral survenu à la fin de sa prédication matinale, à la cathédrale.

Schad a un intérêt particulier pour l’« Autre » religieux. Par exemple, en 1576, il participe clandestinement à une réunion nocturne d’anabaptistes dans la forêt d’Eckbolsheim et il engage une discussion doctrinale avec l’assemblée. Il porte égalment un intérêt envers les communautés juives.

Schad œuvre notamment pour la conversion des juifs. En tant que pasteur, il baptise deux personnes converties du judaïsme. Il le raconte dans un petit ouvrage intitulé Forme et procédure tenues au baptême d’une jeune femme juive (…) ainsi que d’un jeune homme juif (…) en l’an 1581 à Saint-Pierre-le-Vieux.

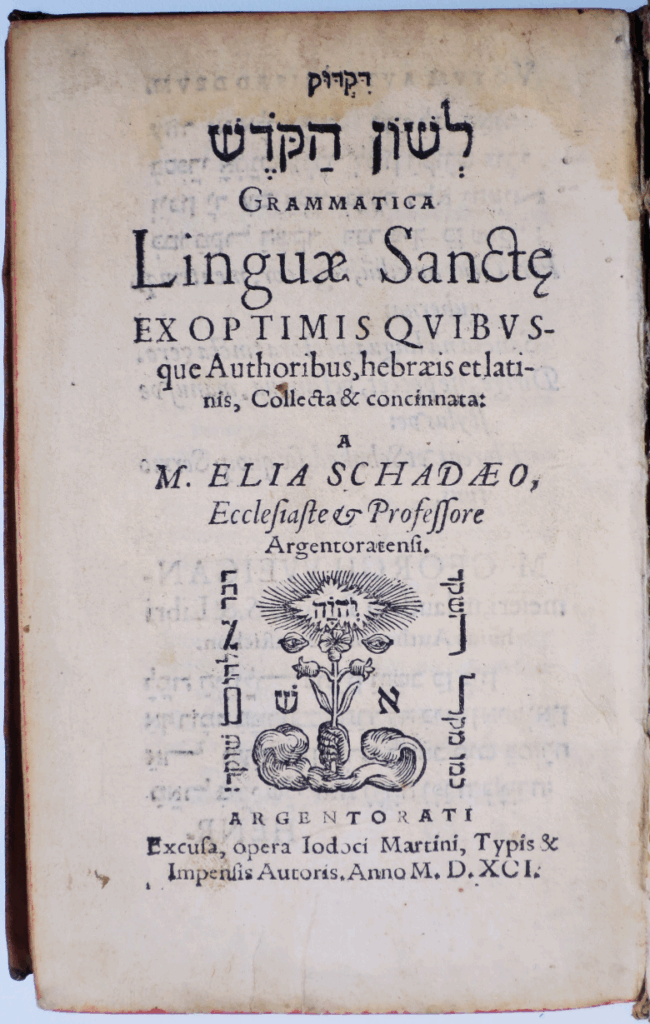

En 1591, Schad crée une imprimerie hébraïque à Strasbourg. Il publie notamment ses propres écrits dédiés à la fois à l’apprentissage de l’hébreu et au prosélytisme auprès des juifs :

- Grammatica Linguae Sancte (1591) : une grammaire d’hébreu.

- Alphabetum hebraicum (1591) : une petite méthode pour s’initier à la lecture de l’hébreu.

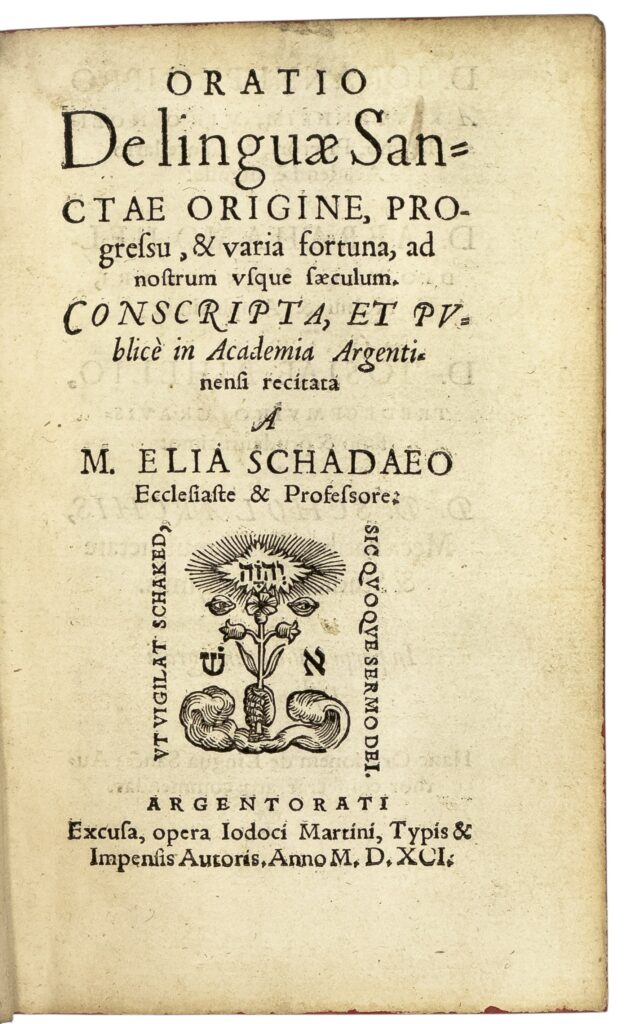

- Exposé sur l’origine, le développement et les aléas de la langue sainte jusqu’à notre siècle (1591) : une histoire de l’hébreu débutant à la création, passant par l’époque de Jésus, et arrivant jusqu’aux débuts de l’hébraïsme chrétien y compris à Strasbourg.

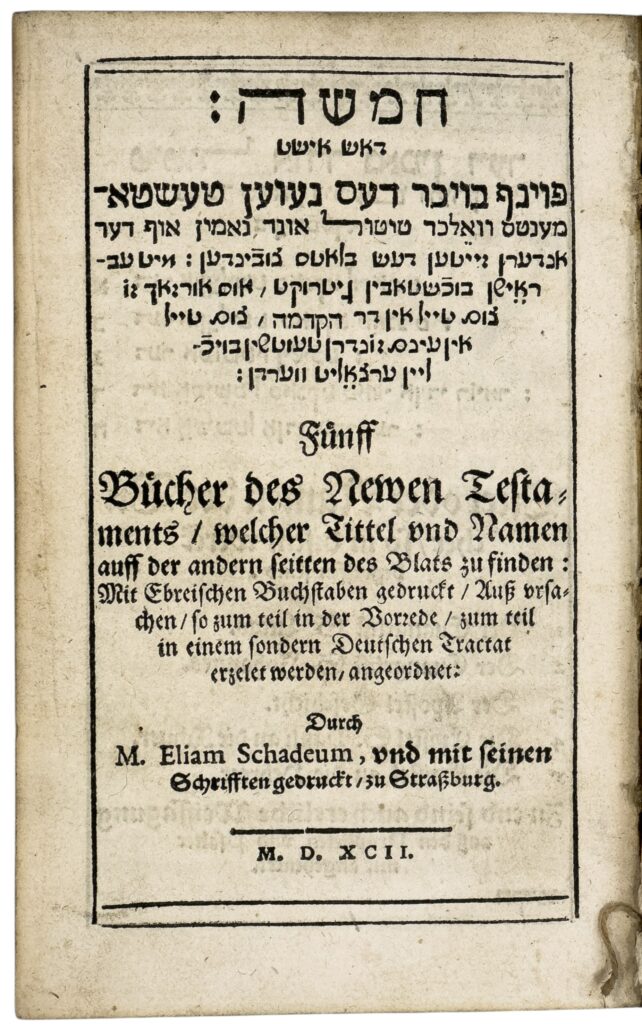

- Fünf Bücher des Neuen Testaments (…) mit Ebreischen Buchstaben gedruckt (1592) : une version yiddish de cinq livres du Nouveau Testament (Luc, Jean, les Actes des Apôtres, l’épître aux Romains et l’épître aux Hébreux) fondée sur la traduction allemande de Luther.

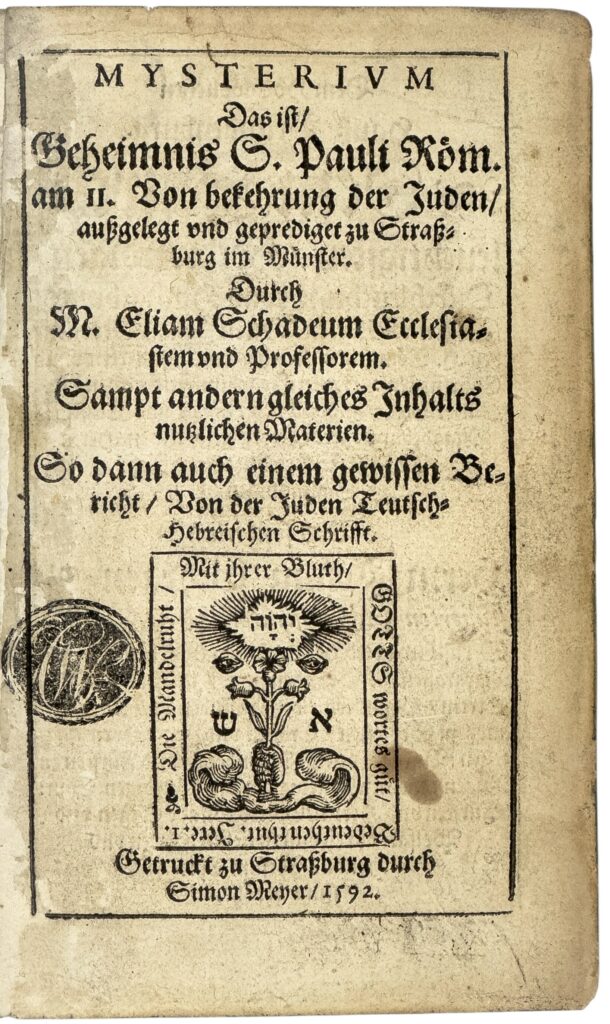

- Mysterium (1592) : un recueil de ses propres écrits en lien avec la conversion des juifs.

Ce volume contient deux écrits de Elias Schad au sujet de la langue hébraïque en 1591, publiés deux ans après sa nomination comme professeur d’hébreu à la Haute École. Relativement classique, sa grammaire hébraïque reflète certainement sa manière d’enseigner la langue aux étudiants de la Haute École. Elle comporte une description de l’alphabet, du système de vocalisation, des différentes conjugaisons, etc. Les termes grammaticaux sont cités à la fois en latin et en hébreu (en se fondant sur la tradition grammaticale juive, probablement à travers la grammaire d’Élie Lévita). Les qualités pédagogiques de Schad transparaissent à travers l’ouvrage : par exemple, il offre aux étudiants un récapitulatif concernant les différents suffixes possibles en hébreu, ainsi que des astuces pour trouver la racine des verbes faibles.

Le second écrit est une conférence de Schad prononcée à la Haute École qui retrace l’histoire de la langue hébraïque. Il suit un plan chronologique très large. Il commence par affirmer que l’hébreu était employé au temps de la création et des premiers hommes. Il est ensuite question de l’usage de l’hébreu par le peuple d’Israël, jusqu’à l’exil de Babylone, après lequel, selon Schad, l’araméen devient la langue vernaculaire. Il pense qu’à l’époque de Jésus, l’hébreu n’était qu’une langue liturgique et érudite. La moitié de la conférence est consacrée à la connaissance de l’hébreu dans le monde chrétien dans l’Antiquité et au Moyen Âge (Origène, Jérôme, Nicolas de Lyre), puis plus en détail au cours du XVIe siècle (Reuchlin, François Vatable, Santes Pagnini et bien d’autres). Schad finit par donner quelques détails sur les hébraïsants de Strasbourg : Paul Fagius, puis les différents enseignants d’hébreu de la Haute École.

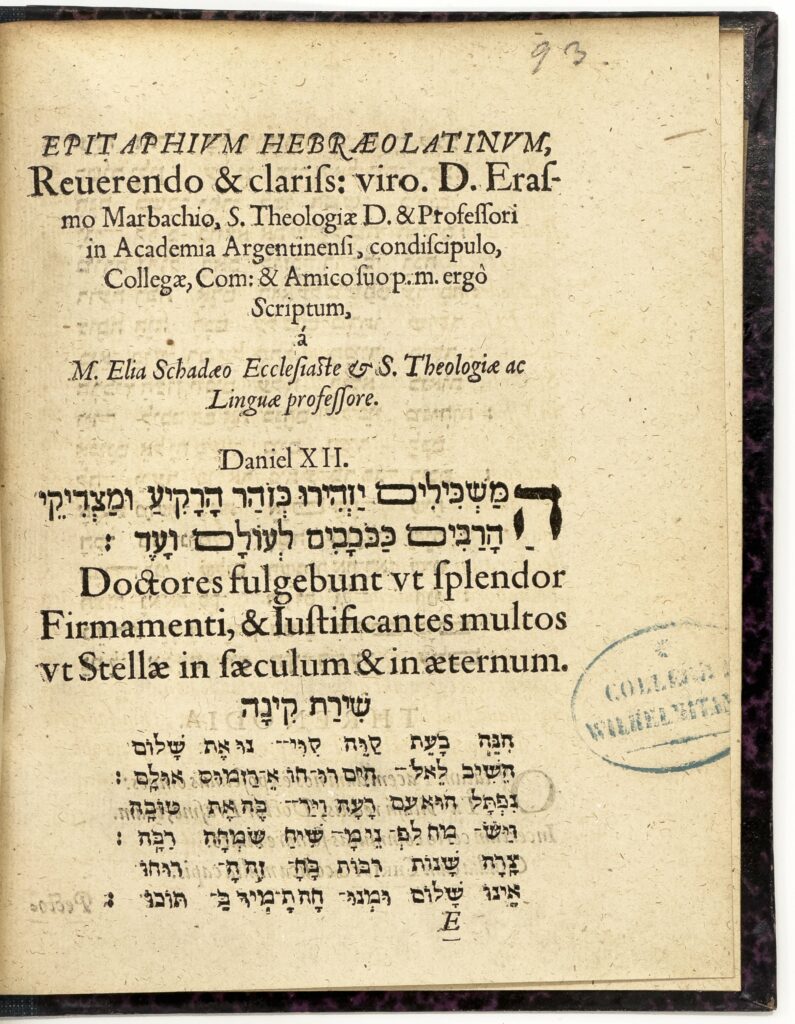

Pour ce petit recueil de poèmes funèbres publié à la suite du décès du professeur Érasme Marbach, fils de Jean Marbach qui avait été le doyen de la Faculté de Théologie, Elias Schad donne un poème en hébreu. Ce texte comporte plusieurs erreurs de langue et, de manière générale, sa qualité poétique est discutable. Voici une traduction des quatre premiers vers :

Alors que nous espérions sa guérison (son bien-être),

Érasme rendit son esprit à Dieu.

Il combattait le mal et multipliait le bien,

et devant le Messie, il se réjouissait

Le Mysterium réunit trois écrits de Schad au sujet de la conversion des juifs :

- trois prédications prononcées à la Cathédrale de Strasbourg en lien avec la péricope de Romains 11,25-36 (« Car je ne veux pas, frères, vous laisser ignorer ce mystère […] : une partie d’Israël s’est endurcie jusqu’à ce que soit entrée la totalité des nations… »)

- une lettre aux juifs défendant en dix articles que Jésus est le messie

- une introduction à l’usage de l’alphabet hébraïque pour écrire aux juifs en judéo-allemand (yiddish)

Pour le lectorat juif, Schad produit une transcription en caractères hébraïques de cinq livres du Nouveau Testament dans la traduction allemande de Luther. L’ouvrage comprend les Évangiles de Luc et de Jean, les Actes des Apôtres, l’épître de Paul aux Romains et l’épître aux Hébreux. L’objectif est de les rendre accessible aux juifs ignorant l’alphabet latin.

Dans son Mysterium, Schad donne quelques informations concernant son processus de travail : « Je n’ai pas fait une nouvelle traduction mot par mot à la façon juive, mais (…) je me suis servi de celle ordinaire et qui a fait ses preuves du docteur M. Luther. Cependant, dans certains chapitres de Luc, j’ai dès le début employé la forme hébraïque des noms propres, par exemple pour Jean « Jochanan », pour Jésus « Jeschua », etc. Plus loin (…) je me suis en général orienté suivant l’usage latin et allemand. Cela est dû à un rabbin juif distingué. Lorsqu’il était ici (…), il a souhaité voir mon écrit (…) et lu la première page. Alors, il a soupiré (…) et a laissé échapper ces mots : « Quand paraîtra cette œuvre, ce sera une mer dans laquelle de nombreux juifs se noieront. » Plaise à Dieu qu’il ait prédit l’avenir à l’instar de Caïphe et qu’il s’y noie avec beaucoup d’autres et qu’ils en sortent des chrétiens. » (trad. Fränz Biver-Pettinger)